[ Deutsch ] [ English ] [ Русский ]

Herzlich willkommen!

molekulartherapie.de

Eine universelle Theorie & Therapie der Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Sonstige Noxen und Affektive Störungen

Kapitel 4 B: Sonstige exogene Noxen als Ursachen Affektiver Störungen

4.11 Kurzer Rückblick auf Kapitel 4 A und Ausblick auf Kapitel 4 B ▲

Auswirkungen potentieller Zellschwachstellen auf Affekterkrankungen

Potentielle somatische Mutationen der Zell-DNA und/oder ein potentieller Mangel bzw. Mängel an acht Kausalfaktoren ergeben neun Zellschwachstellen:

- Somatische Zell-DNA-Mutationen

- Aminosäurenmangel

- Mikronährstoffmangel

- Fettsäuren- und Fettbegleitstoffmangel

- Wassermangel

- Veränderungen der ursprünglichen Erbinformation

- Probleme mit der Glukoseverstoffwechslung bzw. -versorgung

- Sauerstoffmangel

- Probleme mit der Synthese nicht-codierender Ribonukleinsäuren

Diese neun Ereignisse können jeweils unterschiedliche Ursachen und Folgen haben:

- Hinsichtlich der Entstehung somatischer Mutationen werden (1) Informationsübertragungsfehler, induzierte Zell-DNA-Veränderungen (2) natürlicher und (3) nicht-natürlicher Art durch Noxen bzw. Mutagene und (4) physiologische Mutationen ohne erkennbare Ursachen unterschieden. Darüber hinaus spielen die (5) Weitergabe und Anhäufung von Mutationen der Zell-DNA (Fehlerakkumulation) eine bedeutende Rolle.

Mutationen betreffen Substanzen, die mittels der Zell-DNA-Codes hergestellt werden, also Peptide (insbesondere Enzyme oder Proteine) und nicht‑codierende Ribonukleinsäuren (ncRNA).

Sowohl bei der Informationsübertragung während der Zellteilung als auch bei der Informationsübertragung von der DNA auf die Boten-RNA während der Proteinbiosynthese kann es zu Veränderungen des DNA-Codes kommen.

Induzierte natürliche Zell-DNA-Mutationen entstehen durch täglichen, unvermeidbaren Zellstress, beispielsweise aufgrund von Sauerstoffradikalen, welche die Folge der lebenserhaltenden Zellatmung sind, oder aufgrund extern einwirkender Noxen, beispielsweise zellschädigender Strahlung (natürliche radioaktive Hintergrundstrahlung oder UV-Strahlung), der sich ebenfalls niemand entziehen kann.

Induzierte Zell-DNA-Mutationen nicht-natürlicher Art entstehen demgegenüber durch zusätzlichen und ‑ zumindest theoretisch ‑ vermeidbaren Zellstress, wozu beispielsweise die über die natürliche Hintergrundstrahlung hinausgehende ionisierende Strahlung gehört. Das ist zum Beispiel die radioaktive Strahlung nach der Havarie eines Atomreaktors oder aufgrund medizinischer Anwendungen.

Jede Zelle verfügt zwar über DNA-Reparaturmechanismen, dennoch können Mutationen nicht gänzlich vermieden oder beseitigt werden, und im Laufe der Zeit häufen sich somatische Mutationen an, was als Akkumulation bezeichnet wird. Das Gelingen der DNA-Reparatur hängt in großem Maße auch von der Verfügbarkeit bzw. Qualität der acht Kausalfaktoren ab: Je schlechter die Kausalfaktorenversorgung ist, desto weniger erfolgreich sind Reparaturprozesse, desto häufiger und schneller entstehen somatische DNA-Mutationen.

Somatische DNA-Mutationen haben unterschiedliche Auswirkungen. Eine als „stumm“ bezeichnete Mutation ist ohne jegliche Veränderungswirkung auf den Zellstoffwechsel, während eine nicht-stumme DNA-Mutation zu geringeren bis schwersten Zellprozessstörungen führen kann ‑ bis zum Zelltod. Die Wirkung einer DNA-Mutation hängt von der Bedeutung des geschädigten Peptid- oder ncRNA-Moleküls ab: Je bedeutender das Molekül, desto schwerer potentiell mögliche Folgen.

- Die Versorgung mit den Kausalfaktoren Aminosäuren, Mikronährstoffen, Fetten/Fettbegleitstoffen und Wasser ist von Ernährung und körperlicher Verfassung abhängig. Die allgemeine zellphysiologische Relevanz dieser Substanzen ist eher gering. Das liegt u. a. auch daran, dass es im Vergleich mit anderen Kausalfaktoren im Durchschnitt seltener zu Versorgungsproblemen kommt und diese mittels Substitution zu beheben sind.

Problematisch sind insbesondere eine zu geringe Zufuhr durch eine Mangel- oder sonstige Fehlernährung oder erkrankungsbedingte Mangelversorgung. So können Erkrankungen des Verdauungssystems zu Nährstoffaufnahmestörungen führen, Erkrankungen des Gefäßsystems führen häufig zu Problemen der Nährstoffabgabe an die Zellen.

Für spezielle Personenkreise sind ernährungsabhängige Kausalfaktoren daher bedeutender, beispielsweise für Patienten mit Erkrankungen des Verdauungssystems oder bestimmten Ernährungsweisen. So ist die Relevanz der Vitamin-B12-Versorgung für Veganer und Menschen mit Magen- oder Darmerkrankungen höher als bei der davon nicht betroffenen Bevölkerung, auch im Zusammenhang mit Affektstörungen. Ein weiteres Beispiel sind ältere Menschen, die im Schnitt zu wenig essen und trinken. Daraus ist zu schlussfolgern, dass ernährungsabhängige Kausalfaktoren auch bei ihnen eine höhere Relevanz haben als beim Rest der gut versorgten Bevölkerung. Das gilt natürlich in vergleichbarer Weise für die Bevölkerung in Weltregionen mit generell problematischer Nahrungsversorgung.

- Durch die ursprüngliche Erbinformation der Elterngeneration können DNA-Mutationen aus früheren Generationen oder aufgrund von Fehlern während der Keimzellenentstehung oder -verschmelzung in den entstehenden Organismus eingeschleppt werden. Die allgemeine zellphysiologische Relevanz der ursprünglichen Erbinformation wird als mittel eingestuft und ist damit höher als die der ernährungsabhängigen Faktoren. Veränderungen der ursprünglichen Erbinformation können zu leichteren bis schwerwiegenden Erkrankungen führen, müssen aber nicht zwangsläufig negative Folgen haben.

Drei Arten von Erbinformationsveränderungen können zu unterschiedlichen Störungen führen. Genetische Erkrankungen im eigentlichen Sinne haben diagnostisch gut erfassbare Merkmale bzw. Symptome, die meist auf einem einzigen veränderten DNA-Code beruhen und einen regelmäßigen Erbgang aufweisen. Syndrome treten nach Veränderungen der Chromosomenanzahl oder größerer Chromosomenstrukturveränderungen auf. Bei der polygenetischen Prädisposition gelten multiple Genveränderungen lediglich als Mitverursacher einer Erkrankung, die nur zusammen mit weiteren negativen Einflüssen bzw. Noxen entstehen kann.

Es wurde noch kein Hinweis gefunden, dass es sich bei Affektiven Störungen um genetisch bedingte Erkrankungen im engeren Sinne mit einem regelmäßigen Erbgang handelt. Bei bestimmten Affekterkrankungen wurden empirisch polygenetische Einflussfaktoren festgestellt. Es hat sich der Verdacht erhärtet, dass diese vor allem für die Entstehung einer Bipolaren Störung mitverantwortlich sein könnten, während die Entstehung einer unipolaren Depression weniger von polygenetischen Einflussfaktoren abhängt, der Nachweis eines Kausalzusammenhangs konnte noch nicht erbracht werden.

Die spezielle Relevanz der ursprünglichen Erbinformation könnte für die Bipolare Störung damit etwas höher sein, während sie für die Entstehung einer unipolaren Depression wahrscheinlich eher gering ist.

- Eine kontinuierliche, nicht schwankende Glukoseversorgung ist vor allem vom Zustand der Blutzuckerregulierungssysteme abhängig. Das Ernährungsverhalten folgt an zweiter Stelle. Es wurde eine im Schnitt mittlere zellphysiologische Relevanz für Glukose festgestellt, die damit höher bewertet wurde als die Versorgung mit den restlichen ernährungsabhängigen Kausalfaktoren.

Analysen und emprische Untersuchungen erhärten den Verdacht, dass die Relevanz der Glukose bei Affektiven Störungen aus drei Gründen über der allgemeinen zellphysiologischen Relevanz liegt. Die körpereigenen Blutzuckerregulationssysteme geraten nämlich (1) relativ schnell außer Kontrolle und erhalten (2) in der Breitenmedizin keine Aufmerksamkeit, so dass damit verbundene negative Auswirkungen nicht konsequent behoben werden. Dazu kommt, dass Nervenzellen (3) ausschließlich Glukose für ihre Energieversorgung verwenden.

- Eine ausreichende Versorgung mit Sauerstoff wird vor allem von einem funktionstüchtigen Atemsystem garantiert. Atemwegserkrankungen behindern die Sauerstoffaufnahme, beispielsweise das Schlafapnoë-Syndrom oder schwere Lungenerkrankungen wie COPD. Auch vaskuläre Probleme, bedingt durch ein krankhaft verändertes Gefäßsystem, können u. a. zu einem kurz- oder langfristigen Sauerstoffmangel führen.

Für das Nervensystem kommt erschwerend hinzu, dass es auf Sauerstoffmangel besonders empfindlich reagiert und es schnell zum Untergang von Nervenzellen durch die besonders gefährliche Zellnekrose kommen kann.

Die Relevanz des Sauerstoffs liegt im Allgemeinen daher im mittleren Bereich. Aufgrund seiner für das Zentralnervensystem entscheidenden Bedeutung ist eine höhere Bewertung begründbar.

- Nicht-codierende Ribonukleinsäuren (ncRNA) werden in jeder Zelle ausschließlich durch DNA-Transkription synthetisiert und haben entscheidende Einflüsse auf die Proteinbiosynthese. Ohne eine ausreichende (Selbst-)Versorgung mit ncRNA ist keine Zelle in der Lage, genügend Enzyme und Proteine herzustellen, um ihre Aufgaben korrekt erfüllen zu können.

Eine dysfunktionale ncRNA‑Synthese beruht entweder direkt auf fehlerhaften ncRNA‑Codes oder indirekt auf Problemen mit Enzymen, die für die ncRNA‑Synthese benötigt werden; letzteres könnte auch an fehlerhaften DNA-Codes der entsprechenden Enzyme (Genen) liegen. Beides entsteht durch somatische DNA‑Mutationen, die sich im Laufe der Zeit auf dem Genom anreichern („akkumulieren“, → DNA‑Mutationen oben), sie können aber auch auf Schäden der ursprünglichen Erbinformation beruhen.

Die ncRNA-Codes sind dabei in Gänze häufiger von Veränderungen oder Schäden betroffen als Gene. Der Grund ist eine deutlich höhere Anzahl von ncRNA-Codes im Vergleich zu Peptid-Genen. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass 95% des aktiven menschlichen Genoms mit ncRNA-Codes belegt ist.

Die Ergebnisse bestätigen die schon in Kapitel 3 festgestellte hohe allgemeine zellphysiologische Relevanz von ncRNA-Molekülen auch für den speziellen Fall Affektiver Störungen. Durch neueste Erkenntnisse der RNA-Forschung steigt die allgemeine Bedeutung der ncRNA weiter.

Zellprozessprobleme sind die unmittelbaren Konsequenzen dieser neun Mangelszenarien. Sie führen kurz-, mittel- oder langfristig zu einem Rückgang der Zellaktivitäten, so dass davon betroffene Organe ihre Aufgaben nicht mehr optimal ausführen können und Erkrankungen entstehen. Sind affektrelevante Gehirnregionen betroffen, können Affektstörungen die Folgen sein.

Ausblick auf die Inhalte von Kapitel 4 B

Neun Zellschwachstellen stellen vor allem mit weiteren endogenen oder exogenen Einflüssen ‑ Noxen genannt ‑ ein Gefahrenpotential für Zellen dar; die Noxen nutzen Zellschwachstellen quasi als Einfallstor für ihren negativen Einfluss auf den Zellstoffwechsel. Einige Noxen können aber auch unabhängig von Zellschwachstellen schädigen.

In den folgenden Abschnitten 4.12 ff. werden Verbindungen herausgearbeitet, die zwischen der jeweiligen Noxe und dem kausaltheoretischen Szenario (→ Kapitel 1) bestehen: Wie kann es dazu kommen, dass eine bestimmte Noxe XY die Zellen des zentralen Nervensystems so (schwer) belastet, dass es zu den im 3‑Stufen‑Modell beschriebenen Situationen in bestimmten Hirnarealen kommt, die mit verschiedenen Dysfunktionalitäten bzw. Affektstörungen verbunden sind?

Die Darstellung erfolgt systematisch mit Hilfe einer Unterscheidung dreier Hauptkategorien von Noxen:

- Psychosoziale Noxen bzw. psychosozialer Disstress

- Abiotische physikalisch-chemische Noxen, zum Beispiel Lärm, Radioaktivität oder Giftstoffe

- Biotische biologisch-medizinische Noxen, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, Viren oder Bakterien

Hinweis: Eine vollständige separate Analyse der in Teil A erörterten Zellschwachstellen getrennt von sonstigen exogenen Noxen des Teils B ist wegen der komplexen Zusammenhänge nicht möglich, ebenfalls gibt es Zusammenhänge innerhalb der verschiedenen Noxen. In solchen Fällen erfolgen entsprechende Verweise bzw. der Sachverhalt wird unter dem neuen Gesichtspunkt noch einmal erörtert, wobei es zwangsläufig zu redundanten Darstellungen kommen kann.

4.12 Psychosozialer Disstress und Affektstörungen ▲

Wie ist es möglich, dass psychisch-soziale Belastungen des Alltags in einer manifesten Erkrankung des Gehirns bzw. einer affektiven Erkrankung münden? Um diese Frage auf kausaltheoretischer Grundlage schlüssig beantworten zu können, muss zunächst geklärt werden, was unter psychisch-sozialen Belastungen überhaupt verstanden werden soll.

4.12.1 Ein psychosoziales (Dis-)Stressmodell

Leider gibt es keine einheitliche Stressdefinition oder Stresstheorie, stattdessen werden verschiedene Stressbegriffe und Stressmodelle diskutiert.

Eine einheitliche Auffassung dessen, was Stress genau ist und welche Folgen er hat, ist jedoch notwendig, um dessen Auswirkungen auf die Genese neurologisch-psychiatrischer Erkrankungen plausibel nachvollziehen zu können. Dazu muss das Rad auch nicht komplett neu erfunden werden, da mit Hilfe von Elementen und Begriffen bestehender Stresstheorien ein geeignetes Modell konstruiert werden kann.

Reaktionen auf Stress als kurzfristige Überlebensstrategien

Stressreaktionen sind überlebensnotwendig. Sie erfolgen auf einen Stressauslöser und erhöhen seit Jahrmillionen die Überlebenschance von Tier und Mensch bei gefährlichen Situationen. In der Frühgeschichte waren das meist Angriffe von Raubtieren oder anderen Menschen oder die entscheidenden Augenblicke während der Jagd. Daher sind Stressreaktionen von der Natur nur für die Zeitdauer von Sekunden oder Minuten vorgesehen.

Mit drei kurzfristigen Stressreaktionen kann sich ein Mensch rasch aus Gefahrensituationen manövrieren, indem er blitzschnell angreift, flüchtet oder in Erstarrung verharrt. Insbesondere das zentrale Nervensystem hat die Aufgabe, dafür die Voraussetzungen zu schaffen, indem es die geistig-körperliche Situation entsprechend schnell anpasst und nach beendeter Gefahrensituation wieder den Normalzustand herstellt.

Glücklicherweise treten urzeitliche Gefahrensituationen nur noch selten auf, hungrige Löwen sind in den meisten Ländern höchstens im Zoo zu sehen. Vergleichbare kurzfristige lebensbedrohliche Situationen ereignen sich in unserer Zeit beispielsweise im Straßenverkehr.

Leider ist es aber heutzutage so, dass sich zusätzlich zu akut-lebensbedrohlichen Situationen vermehrt solche ergeben, welche die gleichen körperlichen Stressreaktionen hervorrufen und Menschen kurz-, mittel- und vor allem langfristig belasten, beispielsweise die Angst um den Arbeitsplatz, Armut, Mobbing, Stalking, chronischer Leistungsdruck, sexuell-körperliche Misshandlungen, kriegerische Handlungen, Lärm oder dysfunktionale Familienverhältnisse (→ Tabellen 19 und 21). Weitere Stressfaktoren sind die vielen gesellschaftlich-sozialen Normen der modernen Zeit, die einen spontanen Frustrationsabbau unmöglich werden lassen.

Langfristige Stresssituationen gab es in der Frühzeit des Menschen wahrscheinlich auch, aber sie hatten andere Gründe und Konsequenzen als heute. So gab es mit hoher Wahrscheinlichkeit Existenzängste wegen Hungers und anhaltender Jagdmisserfolge, diese wurden aber oft nicht überlebt, da die Menschen an Entkräftung starben.

Überhaupt endeten viele ‑ auch kurzfristige ‑ frühzeitliche Stresssituationen unmittelbar mit dem Tode. So konnten sich nicht immer alle erfolgreich vor Raubtieren oder anderen lebensbedrohenden Feinden in Sicherheit bringen.

Zusätzlich muss die frühzeitliche niedrige Lebenserwartung berücksichtigt werden; schon aus diesem Grunde konnte Stress oft gar keine langfristige Folgen haben, da Menschen ein Überleben nur selten über das 30. Lebensjahr hinaus gelang.

Zwei grundsätzliche Formen von Stress: Eustress und Disstress

Beim Eustress handelt es sich um anregend wirkenden positiven Stress. Hier hat man es mit Herausforderungen zu tun, die dem Individuum Freude bereiten. Eustress entsteht beispielsweise bei (freiwilligem) Sport, auf als Bereicherung empfundenen Reisen und vor allem bei einer für positiv befundenen beruflichen Tätigkeit. Eustress fördert das psychische und körperliche Wohlbefinden, erhöht die Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. Auch lang anhaltender Eustress ist positiv, solange die körperlich-geistigen Grenzen nicht überschritten werden, andernfalls besteht die Gefahr eines Übergangs in den Disstress.

Disstress ist negativer Stress. Er entsteht, wenn man sich in einer unsicheren, unangenehmen oder bedrohlichen Situation befindet, der man entkommen will bzw. muss oder einer erheblichen körperlich-geistigen Überforderung ausgesetzt ist. Disstress gefährdet das körperliche und psychische Wohlbefinden und vermindert Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit.

Auch vermeintlich positive Ereignisse können Disstressoren sein, zum Beispiel wenn mit ihnen ein hoher Erwartungsdruck oder Unsicherheitsgefühle einhergehen, wie Heirat, Familienzuwachs oder überhaupt jede grundlegende Lebensveränderung.

Die Einhaltung gesellschaftlich-religiöser Normen führt zu Disstress, wenn dies für das Individuum erhebliche Nachteile bedeutet, beispielsweise geschlechtsspezifische Unterdrückung oder die kirchliche Ächtung bzw. das Verbot von Ehescheidungen, durch das zerrüttete Ehe- und Familienverhältnisse nicht bereinigt werden können.

In den hier zu erörternden Zusammenhängen geht es ausschließlich um kurz-, mittel- und langfristigen Disstress und dessen Auswirkungen auf der körperlichen und affektiv-emotionalen Ebene und den Zusammenhängen zwischen beiden Ebenen.

Entstehung und Lösung von Disstresssituationen

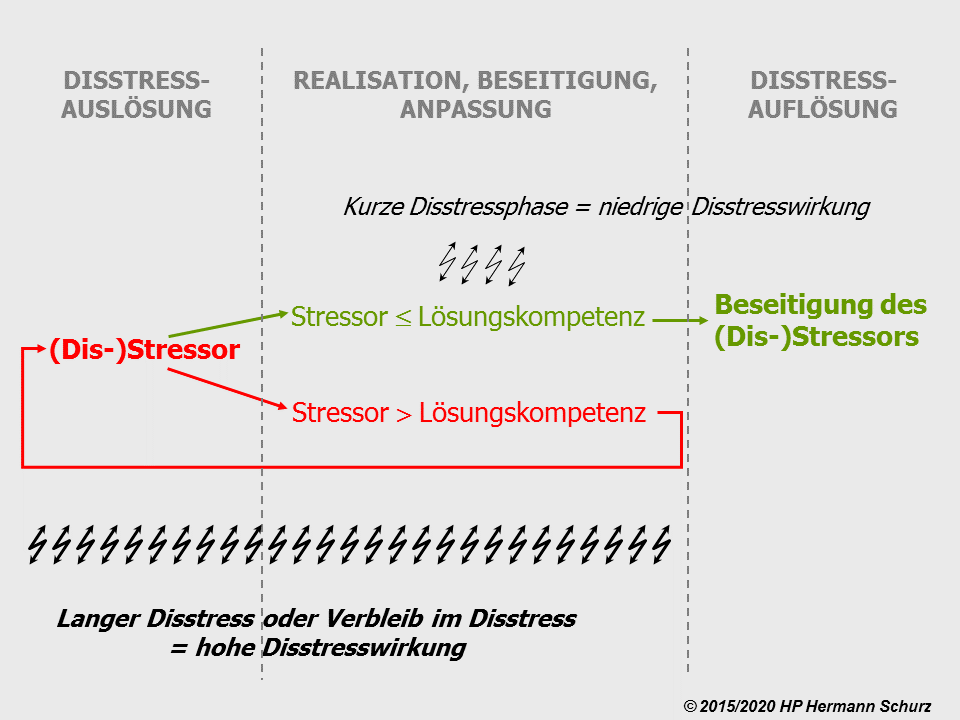

Drei Phasen charakterisieren die Entstehung und Beseitigung negativen Stresses (→ Abbildung 36):

(1) Disstressauslöser → (2) Realisations- und Aktivitätsphase → (3) Disstressauflösung

In Phase 1 entsteht negativer Stress, das Individuum gerät in eine unangenehme bzw. (lebens-)bedrohliche Situation.

Die eigentliche Belastung findet in Phase 2 statt und beginnt mit der Realisation der unangenehmen bzw. bedrohlichen Situation. In diesem Zeitraum kann sich das Individuum um Stressbewältigung bemühen, indem es die Stressursache beseitigt oder sich dieser anpasst; unterbleiben diese Aktivitäten, verbleibt es im Disstress, sofern sich die Situation nicht von selber bereinigt.

Die Disstressauflösung in Phase 3 ist das Ergebnis einer erfolgreichen Aktivitätsphase durch vollständige Stressbeseitigung. Das Individuum befindet sich wieder im stressfreien Normalzustand.

Ob eine Person die Situation in ihrem Sinne aktiv lösen kann, hängt von ihrer Stressbewältigungs- bzw. Lösungskompetenz für den speziellen Disstressor ab. Verfügt jemand von sich aus nicht über eine ausreichende Lösungskompetenz, kann diese mit Hilfe externer Unterstützung erhöht werden.

Verhaltensmuster bzw. Strategien zur Disstressbewältigung

Aus den drei „prähistorischen“ Überlebensstrategien ‑ Kampf, Flucht oder Erstarrung ‑ sind unter den heutigen, veränderten Bedingungen fünf Verhaltensmuster geworden. Nur bei den ersten drei handelt es sich um sinnvolle Strategien zur Disstresslösung, die beiden letzten sind kontraproduktive Ausweichreaktionen:

- Anpassung → Sich stärken, um dem Disstressor gewachsen zu sein (indirekte Disstressor-Beseitigung)

- Veränderung → Beseitigung oder Abmildern des Disstressors (direkte Disstressor-Beseitigung)

- Akzeptanz → Den Disstressor bewusst hinnehmen und lernen, positiv damit umzugehen

- Stellvertreterkrieg → Ärger und Frustrationen verlagern, um sich vom Disstressor abzulenken

- Resignation oder die „erlernte Hilflosigkeit“ → Keine Aktivitäten

ABBILDUNG 36: ENTSTEHUNG UND BESEITIGUNG VON STRESS

Abbildung 36: Ist die Disstresslösungskompetenz des Individuums größer als der Disstress oder entspricht sie ihm, kann es die Situation in seinem Sinne entscheiden; die Dauer der Disstressphase ist umso kürzer, je höher die individuelle Lösungskompetenz ist. Ist das Individuum von alleine nicht zur Lösung in der Lage, bleibt es in der Disstresssituation bzw. einer Endlosschleife gefangen, es sei denn, der Disstressor verschwindet von alleine oder das Individuum nimmt die Hilfe einer lösungskompetenten Person in Anspruch.

Psychosoziale Disstressoren: Wirkungsbeeinflussung durch Individualität, Stressdauer und Stressstärke

Disstressoren verursachen auf der psychisch‑emotionalen Ebene negativen Stress, der zentralnervös unter anderem in emotional relevanten Hirnarealen verarbeitet wird und als psycho‑sozialer Disstress bezeichnet wird. Das können auch abiotisch physikalisch‑chemische oder biologisch‑medizinische Stressfaktoren sein, die eine negative emotionale Wirkung entfalten. So stellt der abiotisch‑physikalische Stressor Lärm auch eine psycho‑soziale Belastung dar, ähnliches gilt für die biologisch‑medizinischen Stressoren einer chronischen Erkrankung bzw. chronischer Schmerzen.

Tabelle 19 unterscheidet psychosoziale Disstressoren in drei Lebensbereichen. Viele der Disstressoren in Tabelle 19 sind auch für Kinder und Jugendliche relevant, jedoch kommen in frühen Lebensphasen weitere dazu. Die Stressproblematik bei Kindern und Jugendlichen wird in Abschnitt 4.12.4 erörtert.

Sowohl eine depressive Verstimmung als auch eine klinische Depression gelten als eigenständige Stressoren, deren zusätzlich krank machende psychosoziale Mechanismen in Abschnitt 4.12.2 detaillierter erörtert werden.

Die Wirkungen der in Tabelle 19 genannten ‑ von außen einwirkenden ‑ Disstressoren sind sehr individuell. Sie hängen von den persönlichen Eigenschaften der betroffenen Person ab.

TABELLE 19: BEISPIELE EXTERNER PSYCHOSOZIALER DISSTRESSOREN IM ERWACHSENENALTER

Familie + Partnerschaft |

Beruf + Ausbildung |

Sonstiges Umfeld + Allgemein |

|---|---|---|

| Innerfamiliäre Konflikte - Paarkonflikte - Familiäre Konflikte - Sexuelle Gewalt in der Ehe - Trennung - Scheidung - Verpflichtungsgefühle - Auszug erwachsener Kinder Sonstige Ereignisse - Eheschließung - Kinderzuwachs - Krankheit Familienmitglied - Tod Familienmitglied |

Arbeitstätigkeit und -organisation - Unbefriedigende Arbeitstätigkeit - Überforderung - Unterforderung - Perfektionismus - Termindruck - Erfolgsdruck - Verantwortungsbereichsveränderungen - Reorganisationsmaßnahmen - Vorgesetztenwechsel - Wechseln der Fachabteilung - Mehrarbeit - Schichtarbeit - Monotone Tätigkeit - Fließbandarbeit - Unterbezahlung - Niedriglohnarbeit - Selbstständigkeit - Ruhestand Personelle Konflikte - Konflikte mit Kollegen/Untergebenen - Konflikte mit Vorgesetzten - Verpflichtungsgefühl - Mobbing - Konkurrenzdenken Arbeitsplatzsicherheit - Arbeitsplatzwechsel - Drohender Arbeitsplatzverlust - Abmahnung - Arbeitsplatzverlust - Langzeitarbeitslosigkeit Ausbildung - Ausbildungsaufnahme - Ausbildungswechsel - Ausbildungsabbruch - Anstehende Prüfung - Negative Prüfungserfahrung - Ausbildungsabschluss |

Soziale Konflikte - Bilaterale Konflikte - Spannungen in sozialen Gruppen - Gruppenzwänge - Soziale Isolation - Mobbing - Fehlende Akzeptanz des pers. Umfelds - Ständige Entwertungen durch Andere - Verpflichtungsgefühle - Normabweichende Sexualpräferenz - Geschlechtsidentitätsprobleme - Religionsbasierende Konflikte Gesundheitliche Belastungen - Schlafstörungen - Chronische Schmerzen - Chronische Erkrankungen - Lebensbedrohende Erkrankungen - Depressive Verstimmung - Depression - Suchtproblematiken Finanzielle Belastungen - Armut - Geldprobleme - Überschuldung - Aufnahme eines größeren Kredits Bedeutende Negativereignisse - Freiheitsentzug/Haft - Rechtsstreit/Gerichtsverfahren - Tod einer nahestehenden Person - Sexueller Missbrauch/Vergewaltigung - Folter - Stalking - Bedrohungen durch Dritte - Obdachlosigkeit - Naturkatastrophen - Unfälle - Kriegshandlungen Sonstiges / Innere Konflikte - Niedriges Selbstwertgefühl - Selbstentwertung - Normabweichende Sexualpräferenz - Geschlechtsidentitätsprobleme - Religionsbedingte innere Konflikte - Zeitdruck - Tageslärm - Nachtlärm - Reizüberflutung - Urbane Hektik - Umzug: Wohnungswechsel - Umzug: Wohnortwechsel |

Tabelle 19: Eine beispielhafte Auswahl psychosozialer Stressoren ohne Allgemeingültigkeit. Was für den einen Stress bedeutet, kann für den anderen stressneutral sein. Hier sind u. a. der individuelle Charakter und die individuelle Resilienz entscheidend.

Individuelle Eigenschaften beeinflussen die Wirkungen externer Disstressfaktoren. Neben der schon erwähnten Lösungskomptenz spielt auch die Resilienz eine große Rolle. Beides entwickelt und entfaltet sich jedoch nicht in einem „luftleeren Raum“, sondern ist ‑ wie jede Gehirnleistung ‑ substanzgebunden (→ Abschnitt 1.5 zur Resilienz). Somit sind Funktionalitäten und Strukturen von Hirnarealen, die über individuelle Eigenschaften bestimmen, immer mitentscheidend an der Wirkungsstärke eines Disstressors.

Bei der Disstresswirkung spielen zeitliche Aspekte eine weitere Rolle, und mit ansteigender Konfliktdauer verstärken sich die negativen Stresswirkungen (→ Abbildung 36). Es ist zu unterscheiden zwischen...

- einmalig-akutem Disstress,

- episodischem bzw. periodischem Disstress und

- chronischem Disstress.

Stress wird als chronisch betrachtet, wenn eine Änderung des Zustandes bzw. die Beseitigung des Disstressors nicht absehbar ist bzw. eine solche Änderung nur durch ein aktives Eingreifen möglich wäre, dieses aber nicht erfolgt.

Die Disstressintensität ist ebenfalls von Bedeutung, und es leuchtet unmittelbar ein, dass ein solches Merkmal existiert - auch wenn eine objektive Intensitätsmessung kaum möglich ist. Das bedeutet: Auch kurzfristiger Stress kann ‑ bei entsprechender Intensität ‑ schädigend sein. Die Intensität negativen Stresses kann auch durch mehrere parallel einwirkende Disstressoren erhöht werden.

4.12.2 Wirkungen von externem Disstress auf Gehirn und Körper

Da Disstress im Gehirn entsteht, das sämtliche psychischen und körperlichen Reaktionen als oberste Instanz steuert, betreffen Disstresswirkungen potentiell den gesamten Körper.

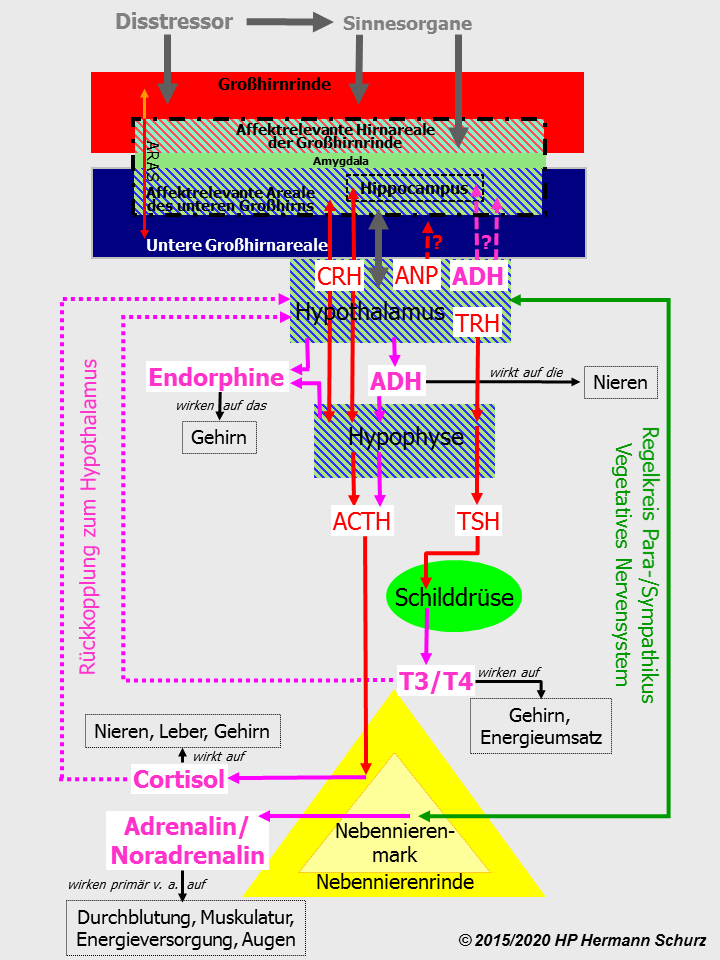

Über die Reizweiterleitung der Sinnesorgane erreichen die externen Informationen das Gehirn und setzen unwillentlich eine Kaskade physiologischer Aktionen in Gang, um Körper und Psyche schnell auf die besondere Situation einzustimmen. Im Zentralnervensystem treten sensorische, affektrelevante und kognitive Hirnareale in Aktion, beispielsweise Hypothalamus, Hippocampus, Amygdala oder Bereiche des Gyrus cinguli.

Stressachsen und Stresssysteme im Überblick

Zwei Stressachsen und ein ergänzendes ZNS-internes Stresssystem parieren Disstress auf unterschiedliche Weise.

Stressachse Nr. 1 wird mit zwei Teilsystemen A und B indirekt über den Blutkreislauf und Hormone gesteuert. Stressachse Nr. 2 besteht aus einem System, das direkt über Nervenreize reguliert wird.

Beide Stressachsen mit ihren insgesamt drei Systemen werden durch ein viertes ZNS-internes Stresssystem ergänzt.

Es ist derzeit unklar, ob darüber hinaus weitere Systeme existieren.

Immer spielt der Hypothalamus seine Rolle als oberstes Regelungsorgan und „Stresswächter“. Im Hypothalamus befindet sich der Nucleus paraventricularis, vermutlich die Hauptschaltstelle der zentralnervösen Stressverarbeitung. Hypothalamus bzw. Nucleus paraventricularis erhalten ihre Informationen aus verschiedenen Großhirnarealen, vor allem von Hippocampus, Amygdala und Gyrus cinguli.

Die Hormonausschüttung in den Blutkreislauf wird bei beiden Systemen der Stressachse Nr.1 von Hypothalamus und Hypophyse gemeinsam geregelt. Die Systeme unterschieden sich durch ihre Zielorgane. Zielorgan des ersten Systems ist die Nebennierenrinde, Zielorgan des zweiten die Schilddrüse:

- Stressachse 1 A bzw. System 1: Hypothalamus/Hypophyse‑Nebennierenrinden (Hyt/Hyp‑NNRinde)

- Stressachse 1 B bzw. System 2: Hypothalamus/Hypophyse‑Schilddrüsen (Hyt/Hyp‑SD)

Das dritte System steuert der Hypothalamus direkt via sympathischem und parasympathischem Nervensystem (Teile des vegetativen Nervensystems VNS) und nutzt das Nebennierenmark zur Hormonfreisetzung unter Umgehung des Blutkreislaufs. Dabei erfolgt die Aktivierung über den Sympathikus, während der Parasympathikus für drosselnde Aktivitäten genutzt wird:

- Stressachse 2 bzw. System 3: Hypothalamus‑VNS‑Nebennierenmark (Hyt‑S/P‑NNMark)

Ein viertes System sorgt für weitere Anpassungen, die mit den drei vorher genannten Mechanismen nicht zu bewältigen sind:

- System 4: ZNS‑internes Hypothalamus/Hypophysen‑Stresssystem (ZiS‑Hyt/Hyp)

Stresssystem 1: Hypothalamus/Hypophyse-Nebennierenrinden (Hyt/Hyp-NNR)

Der Mechanismus steuert vor allem die Glucocorticoidsynthese und -abgabe in die Blutbahn, vorwiegend das als Stresshormon bezeichnete Körperhormon Cortisol.

Cortisol ist von der Blutzuckerregulation bekannt (→ Abschnitt 4.8), es soll Glukosereserven mobilisieren und die Gluconeogenese in Leber und Nieren erhöhen. In Stresssituationen ist ein hohes Energieangebot durch Glukose überlebensnotwendig.

Cortisol hat darüber hinaus für eine stressangepasste Psyche zu sorgen und darf daher die Blut-Hirn-Schranke zum Gehirn durchbrechen. Das Hormon wirkt dort ähnlich wie ein Neurotransmitter: Cortisol erhöht die geistige Leistungsfähigkeit, indem es Gestresste in die Lage versetzt, Aufmerksamkeit zu bündeln und sich völlig auf die schwierige Situation zu konzentrieren.

Auch auf das Immunsystem hat Cortisol einen Einfluss. Bei kurzfristigem Stress, der nicht länger als wenige Stunden anhält, stärkt es die Immunabwehr. Leider verkehrt sich dieser Effekt bei länger anhaltendem Stress in das Gegenteil.

Stresssystem 1 ist durch die Hormonkaskade CRH/ADH → ACTH → Cortisol charakterisiert. Bei Stress sezerniert der Hypothalamus das Freisetzungshormon Corticotropin Releasing Hormon CRH und das antidiuretische Körperhormon ADH.

CRH wird direkt lokal vom Hypothalamus an die Hypophyse via Nervenbahnen weitergegeben und regt ‑ mit Unterstützung von ADH ‑ die Hypophyse zur Produktion und Ausschüttung des adrenocorticotropen Hormons ACTH ins Blut an. ACTH erreicht via Blutbahn die Nebennierenrinden, die daraufhin innerhalb weniger Minuten Glucocorticoide bzw. Cortisol ausschütten. Damit reagiert dieses Stresssystem insgesamt eher langsam und träge in Anbetracht der Tatsache, dass Stressreaktionen in Sekunden zu erfolgen haben, um ihren Zweck zu erfüllen.

Das durch den Hypothalamus ins Blut sezernierte antidiuretische Körperhormon ADH senkt darüber hinaus das Urinvolumen, indem es die Nieren anregt, vermehrt Wasser aus dem Primärharn rückzugewinnen. Dadurch wird der lästige Harndrang minimiert, was einer erfolgreichen Stressbewältigung entgegenkommt.

Konsequenzen für die Regelkreissteuerung ergeben sich durch den Umstand, dass Cortisol die Blut-Hirn-Schranke mühelos passiert. Dadurch erreicht Cortisol automatisch auch den Hypothalamus, der das System mittels negativer Rückkopplung steuert: Erhöhen sich die Cortisolwerte im Blut, wird dies von dessen Glucocorticoidrezeptoren registriert, der daraufhin bei einer zum Parieren des Stresses ausreichenden Cortisolmenge die Produktion von CRH und ADH drosselt, was wiederum über die Senkung des Hypophysenhormons ACTH die Nebennieren veranlasst, weniger Cortisol auszuschütten.

Kurzfristig kann Cortisol in gewissen Grenzen CRH und ACTH direkt senken und damit seine eigene Produktion sehr schnell bei Bedarf drosseln („Ultra-Short-Feedback“).

Einen weiteren hemmenden Einfluss auf die Cortisolproduktion hat das vorwiegend von den Herzmuskelzellen (und in kleineren Mengen auch in den Nebennieren) produzierte atriale natriuretische Peptid ANP, denn es unterdrückt die ADH-Ausschüttung im Hypothalamus. Weniger ADH reduziert darüber hinaus die stressbedingt gesteigerte Nierenfiltrationsrate, so dass wieder mehr Urin gebildet wird.

Neben der Hauptaufgabe als Cortisolsyntheseregulierer könnten mit Stresssystem 1 weitere Effekte bei Stress mit den Hormonen bzw. Peptiden CRH, ADH und ANP verbunden sein.

Das Freisetzungshormon CRH könnte eine eigenständige Bedeutung als zentralnervöser Botenstoff haben, denn es wurden in zahlreichen affektrelevanten Hirnarealen CRH-Rezeptoren gefunden. So führt Andreas Ströhle vom Max‑Planck‑Institut für Psychiatrie in München aus: „Die Effekte von CRH werden durch zwei spezifische, G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, den CRH‑R1 und den CRH‑R2, vermittelt. Der CRH‑R1 wird nahezu ausschließlich im frontalen Kortex, dem basalen cholinergen Vorderhirn, den cholinergen Kernen des Hirnstamms, dem Collicolus superior, der basolateralen Amygdala, dem Zerebellum, dem N. trigeminus und dem Hypophysenvorderlappen gefunden. Dagegen ist der CRH‑R2 stärker im PVN, dem lateralen Septum, den zentralen und medialen Teilen der Amygdala sowie dem serotoninergen Nucleus Raphe vorhanden. Eine gemischte Rezeptorexpression findet sich im Bulbus olfactorius, dem Hippokampus, dem entohirnalen Kortex, der Stria terminalis und dem periaqueduktalen Höhlengrau. Bemerkenswerterweise findet sich nur eine gering bis mäßig ausgeprägte Expression von CRH‑R1 in der zentralen Amygdala und der Substantia nigra. Ebenfalls könnte CRH im Hypothalamus selbst wirksam sein. Es gibt Forschungen, die einen direkten Zusammenhang zwischen einer Depression und CRH belegen.“ (Quelle: A. Ströhle, Die Neuroendokrinologie von Stress und die Pathophysiologie und Therapie von Depression und Angst, 2003, Der Nervenarzt, 3/2003, S. 279 ‑ 292, Springer‑Verlag, Berlin).

In einer ähnlichen Weise könnte das im Nucleus paraventricularis des Hypothalamus sezernierte ADH eine direkte Rolle in der Stressregulation spielen, da es sich in der Umgebung innerhalb der affektiven Areale verteilt. Es könnte damit sowohl im Hypothalamus selber als auch in dessen Umgebung für physiologische Veränderungen ‑ vergleichbar mit denen durch CRH ‑ sorgen. Hier gibt es leider noch sehr wenig wissenschaftlich verlässliche Erkenntnisse.

ANP wurde schon beim Rückkopplungsmechanismus der Cortisolproduktion erwähnt. Dafür ist aber das peripher in den Herzmuskelzellen und Nebennieren produzierte ANP zuständig, wobei es, die Blut‑Hirn‑Schranke überwindend, seine regulatorischen Aufgaben zentralnervös auf allen Ebenen in Hypothalamus, Hypophyse und weiteren affektrelevanten Hirnregionen ausführt. ANP wird aber auch in kleineren Mengen im Gehirn ‑ hauptsächlich im Hypothalamus ‑ synthetisiert. Man fand Rezeptoren u. a. im periventrikulären und paraventrikulären Hypothalamus, der zentralen Amygdala und in einigen der Formatio reticularis zugehörigen Nervenbahnen im Hirnstamm (Quelle: A. Ströhle, 2003, wie oben).

Im Hypothalamus ist ANP auch für die Durstreduktion zuständig. Ob diese Aktivitäten durch das peripher oder zentral synthetisierte ANP ausgelöst werden, ist derzeit nicht bekannt. Andreas Ströhle führt in seinem schon oben erwähnten Beitrag aus, dass für ANP eine dämpfende, angstlösende Eigenschaft nachgewiesen wurde: „Neben der Hemmung des Stresshormonsystems konnten wir auch eine anxiolytische Aktivität von ANP im Tierexperiment (...) wie auch beim Menschen beschreiben.“ (Quelle: A. Ströhle, 2003, wie vorher). Es spricht einiges dafür, dass sich zentralnervöses als auch peripheres ANP in ihrer Wirkung eher ergänzen, denn unterschiedliche Rollen bei durchlässiger Blut-Hirn-Schranke sind schwer vorstellbar.

Die wissenschaftlichen Kenntnisse über Stresssystem 1 sind immer noch relativ gering und die obige Beschreibung des Mechanismus ist stark vereinfacht. Wer an einer detaillierteren Darstellung interessiert ist, kann sich auf der Webseite des Projekts ADxS.org ausführlich informieren (Quelle: Die HPA‑Achse/Stressregulationsachse, ADxS.org ‑ Das AD(H)S-Kompendium, https://www.adxs.org/stress-und-adhs/...). Das nichtkommerzielle Projekt ADxS.org setzt sich intensiv mit der ADHS‑Erkrankung auseinander, denn hier spielt Stress eine wichtige Rolle.

Stresssystem 2: Hypothalamus/Hypophyse-Schilddrüse (Hyt/Hyp-SD)

Zielorgan und Zielwirkstoff des zweiten hormongesteuerten Stresssystems sind die Schilddrüsen und die von ihnen gebildeten Körperhormone Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4).

Wie Cortisol sorgen auch T3 und T4 für Wachheit, Konzentrationsfähigkeit und gesteigerten Antrieb. Um die körperlichen Voraussetzungen der Stressbewältigung zu schaffen, erhöhen sie zusätzlich den Stoffwechselgrundumsatz.

Die T3/T4‑Synthese wird ebenfalls via Hypothalamus gesteuert, diesmal mittels des Freisetzungshormons Thyrotropin Releasing Hormon TRH. TRH regt die Hypophyse zur Synthese des Thyreoidea‑stimulierenden Hormons TSH an, das via Blutbahn die Schilddrüse erreicht und sie veranlasst, Triiodthyronin und Thyroxin zu bilden:

TRH → TSH → Triiodthyronin/Thyroxin (T3/T4)

Da T3 und T4 im Gehirn ebenfalls wichtige Funktionen erfüllen, stellt die Blut‑Gehirn‑Schranke auch hier kein Hindernis dar, und der Mechanismus steuert sich durch negative Rückkopplung via Hypothalamus und drosselt die T3/T4‑Produktion situationsgerecht.

Auch hier gibt es weitere Rückkopplungsschleifen, beispielsweise kann TSH auf die eigene Synthese Einfluss nehmen. Sinn der zusätzlichen Steuerungsmöglichkeit ist auch hier der Bedarf nach kurzfristigen Steuerungsmechanismen („Ultra‑Short‑Feedback“).

Außerdem stimulieren die Schilddrüsenhormone den Sympathikus und unterstützen damit den Hypothalamus bei der Steuerung der zweiten Stressachse (→ Stresssystem 3 im folgenden Abschnitt).

Auch Stresssystem 2 reagiert durch die Nutzung des Blutkreislaufs zur Regelsteuerung relativ langsam.

Stresssystem 3: Hypothalamus-Vegetatives Nervensystem-Nebennierenmark (Ht-VNS-NNM)

Bei Stress stimuliert der Hypothalamus mittels Sympathikus bzw. Parasympathikus des vegetativen Nervensystems direkt die Produktion der Körperhormone Adrenalin und Noradrenalin im Nebennierenmark. Im Gegensatz zu den Stresssystemen 1 und 2 wird hier also kein Releasing-Hormon sezerniert, und die Hypophyse gibt daher auch kein Hormon in den Blutkreislauf, um das Zielorgan zur Körperhormonausschüttung anzutreiben. Im Gegensatz zu diesen Systemen reagiert Stresssystem 3 sehr schnell innerhalb von Sekunden.

Die wichtigste hormonelle Wirksubstanz des dritten Stresssystems ist Adrenalin, während Noradrenalin lediglich eine unterstützende Funktion hat. Beide Substanzen haben die Aufgabe, knappe Körperressourcen auf die zur Stressbewältigung bedeutenden Organe zu verlagern, hauptsächlich durch eine Veränderung von Mikrodurchblutung, glatter Muskulatur und Energieversorgung. Die betroffenen Organe bzw. Organsysteme sind Herz/Kreislauf, gestreifte Muskulatur, Verdauung, Harn- und Geschlechtsapparat, Atmung, Energieversorgung und die Augen:

- Arteriolenverengung mit Wirkungen auf Muskulatur, Herz-Kreislauf und das urogenitale System

Adrenalin und Noradrenalin sorgen für die Verengung kleinerer Blutgefäße (Arteriolen) in den für Stress unwichtigen bzw. kontraproduktiven Körperregionen, zum Beispiel in Haut, Geschlechtsorganen oder Nieren, deren Durchblutung daraufhin sinkt.

Durch die Minderversorgung des größten Organs, der Haut, bleibt viel Blutvolumen für wichtigere Aufgaben übrig. Der/die Gestresste wird im Akutzustand dann blass und „Weiß wie die Wand“. Parallel dazu steigert Adrenalin die Mikrodurchblutung stresswichtiger Regionen, vor allem der gestreiften Skelettmuskulatur, die zur Durchführung körperlicher Stressreaktionen benötigt wird.

Adrenalin erhöht darüber hinaus Herzfrequenz und Herzkontraktionsfähigkeit, auch mittels Erweiterung der Herzkranzgefäße. Eine besonders unangenehme Nebenwirkung von Herzleistungsmobilisierung und Blutgefäßverengung in stressunwichtigen Körperregionen ist die Erhöhung des Blutdrucks.

Eine Minderdurchblutung der Nieren führt zu einer generellen Senkung des Urinvolumens - und damit zu einem Rückgang des Harndrangs; dadurch unterstützt Stresssystem 3 das erste System, durch dessen Filtrationsratenerhöhung das Urinvolumen ebenfalls absinkt.

- Glatte Muskulatur mit Auswirkungen auf Atmung, Verdauung und das urogenitale System

Durch die adrenalinbedingte Erschlaffung oder Kontraktion der glatten Muskulatur werden die Leistungen nicht stressrelevanter Organe reduziert bzw. die Leistungen stressrelevanter Organe erhöht.

Die glatte Bronchienmuskulatur erschlafft und führt so zu einer Optimierung der Atmung mit einhergehender Verbesserung der Lungenventilation, Zunahme des Atemvolumens und Erhöhung der Atemfrequenz. Wahrscheinlich wird auch die für die Atmung zuständige Stammhirnregion aktiviert, was indirekt über eine Verbesserung der Hirndurchblutung bzw. direkt durch den Hypothalamus oder beides veranlasst wird.

Im Verdauungstrakt führt die Muskelerschlaffung zu einer Verlangsamung von Magen- und Darmbewegungen und damit der Verdauungsprozesse. Ergänzt wird das durch den Rückgang des Speichelflusses (viele Menschen kennen das aus eigener Erfahrung, wenn sich schon ab der ersten Schrecksekunde der Mund staubtrocken anfühlt).

Die adrenalinbedingte Kontraktion des glatten Blasenschließmuskels senkt auf eine weitere Weise den Harndrang und unterstützt damit schon erwähnte vergleichbare Reaktionen.

- Energieversorgung und Glukoseaufnahme in der Muskulatur

Adrenalin erhöht den allgemeinen Energieumsatz, den Abbau von Fett- und Glukosereserven und die Neubildung von Glukose. Passend dazu erhöht sich die Glukoseaufnahme der gestreiften Muskelzellen (→ Abschnitt 4.8).

Adrenalin ergänzt dadurch die Cortisol- bzw. Triiodthyronin- und Thyroxinaktivitäten der Stresssysteme 1 und 2, die ebenfalls Energiereserven mobilisieren.

- Visuelles System

Eine Pupillenerweiterung um etwa 10% soll die Sehfähigkeit bei Stress erhöhen, vor allem in der Nacht.

Adrenalin und Noradrenalin der Nebennieren aktivieren ausschließlich verschiedene peripheren Körperorgane und Prozesse, im Gehirn haben die Nebennierenhormone keinerlei Funktionen und dürfen auch nicht dorthin gelangen. Das Gehirn produziert selber Noradrenalin und ‑ in geringen Mengen ‑ Adrenalin, die allerdings nicht hormonell wirken, sondern als Neurotransmitter agieren. Insbesondere stellt das im Gehirn produzierte Noradrenalin einen wichtigen neuronalen Botenstoff dar. Daher wäre es fatal, wenn die beiden Nebennierenhormone ins Gehirn gelängen, dort unerwünschte Wirkungen entfalteten und die dortigen Botenstoffsyntheseprozesse durcheinanderbrächten.

Adrenalin und Noradrenalin des Nebennierenmarks wirken zentralnervös nur indirekt reflektorisch durch ihre peripheren Körperfunktionen, zum Beispiel durch die Erweiterung der Hirngefäße oder den Anstieg des Blutzuckers.

Um die Abschottung des Gehirns von den Nebennierenmarkhormonen gewährleisten zu können, muss die Blut‑Hirn‑Schranke allerdings optimal funktionieren. Leider ist das nicht immer der Fall. Eine durchlässige Blut-Hirn-Schranke hat einen eigenständigen Krankheitswert (→ weiter unten).

Da beide Substanzen unter normalen Umständen nicht ins Gehirn gelangen, können sie auch den Hypothalamus nicht erreichen, so dass es im Stresssystem 3 keine negative Rückkopplung gibt, was ein weiterer Unterschied zu den ersten beiden Stresssystemen ist. Auch die Regelung des dritten Stresssystems erledigt der Hypothalamus daher ausschließlich direkt via vegetativem Nervensystem (VNS) mittels Sympathikus bzw. Parasympathikus.

Stresssystem 4: ZNS-internes Hypothalamus-Hypophysen-Stresssystem (ZiS-Hyt/Hyp)

Aufgaben des vierten Stresssystems ist die Ausschüttung von (Beta‑)Endorphin, mit dem Schmerzempfinden, Hunger, Durst und Sexualtrieb gesenkt, und die Stresstoleranz über den euphorischen Effekt erhöht wird. Durch eine Steigerung von Angst soll das Individuum zu selbstschützenden Aktivitäten angeregt werden. Endorphine werden in Hypothalamus und Hypophyse gebildet; es ist nicht klar, ob Hypophyseaktivitäten völlig unabhängig von Aktivitäten des Hypothalamus geschehen.

Bei der Diskussion um die Folgen negativen Stresses werden die Mechanismen dieses Systems trotz ihres großen Einflusses auf Gestresste meist wenig beachtet.

Auswirkungen von Disstress auf zentralnervöse und periphere Strukturen in der graphischen Übersicht

Abbildung 37 stellt die vier Stresssysteme in einer Graphik dar.

Auch wenn die Abbildung dadurch zunächst unübersichtlich wirkt, macht sie dennoch die mannigfaltigen physiologischen Interaktionen und Zusammenhänge auf einen Blick deutlich.

ABBILDUNG 37: UNMITTELBARE PHYSIOLOGISCHE REAKTIONEN AUF DISSTRESS

Abbildung 37: Stresssignale erreichen das Gehirn primär über Sinnesorgane. Vier Stresssysteme sorgen für die Bereitschaft von Körper und Psyche, Stress zu beseitigen bzw. zu parieren. System 1 sorgt für die Ausschüttung des Nebennierenrindenhormons Cortisol, System 2 für die Ausschüttung der Schilddrüsenhormone T3 und T4. Ausschüttung und Steuerung erfolgen in beiden Systemen auf eine ähnliche Weise durch Releasing Hormone und Hypophysenhormone, sie werden daher derselben Stressachse zugerechnet. Demgegenüber wird die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin im Nebennierenmark über das vegetative Nervensystem gesteuert. In einem vierten Stresssystem schütten Hypothalamus und Hypophyse Endorphine aus, die im Gehirn weitere wichtige Funktionen bei der Stressbewältigung erfüllen.

Zur Problematik erhöhter aggressiv-reaktiver Sauerstoff-Spezies (ROS) bei psychosozialem Stress

Wo Hormone produziert werden und wirken, müssen sie auch inaktiviert und abgebaut werden. Das geschieht im Nervensystem durch enzymatisch-lysosomalen Abbau. Hormone, die sich schon im Inneren der Zelle befinden, weil sie an zellinneren Rezeptoren binden, werden dort abgebaut. Hormone, die an Rezeptoren der äußeren Zellmembran binden, werden mit Hilfe des Endozytose-Prozesses ins Zellinnere geschleust und dort durch Lysosomen beseitigt (Autophagie).

Werden in Stresssituationen viele Hormone produziert, müssen auch entsprechend mehr Hormone inaktiviert und abgebaut werden. Dadurch kommt es zu erhöhtem oxidativen Zellstress, denn beim Hormonabbau entstehen zwei Arten aggressiver reaktiver Sauerstoff‑Spezies (ROS): freie Sauerstoffradikale und aggressive Sauerstoffverbindungen. ROS können allen Zellgeweben ‑ insbesondere der DNA und inneren bzw. äußeren Membranen ‑ gefährlich werden.

Eine weitere Gefahr durch aggressive ROS resultiert aus dem stressbedingt erhöhten Energiebedarf des Gehirns. Denn die vermehrte Bereitstellung von Energie führt zu einem generellen Anstieg des Sauerstoffverbrauchs in der zellulären Atmungskette und damit auch zu einem entsprechend hohen Ausstoß schädlicher ROS im Gehirn.

Viel psychosozialer Stress bedeutet demnach auch eine übermäßige Produktion aggressiver Substanzen, sowohl im Zentralnervensystem als auch in peripheren Organen. Mehr über ROS und deren zellschädigende Mechanismen werden im Abschnitt 4.13 erörtert. Die dort gezogenen Schlussfolgerungen hier aber schon mal vorweg: Psychosozialer Stress führt zu zusätzlichen aggressiv-oxidativen Zellprozessen im Zentralnervensystem. Bei Stress spielen sich diese belastenden Vorgänge hauptsächlich in emotionsrelevanten Hirnarealen ab, die auch an der Entstehung affektiver Erkrankungen beteiligt sind.

Damit lässt sich eine direkte Ursachen-Wirkungs-Kette zwischen Stress und stressbedingten krankhaften Gehirnveränderungen ableiten: Stress schädigt im Gehirn Nervenzellen auch durch eine erhöhte Anzahl reaktiver Sauerstoff-Spezies (ROS).

Störungen der Blut-Hirn-Barriere durch psychosozialen Stress

Eine weitere Folge psychosozialen Stresses könnte in einer möglichen Erhöhung der Durchlässigkeit bzw. Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke (BHS) bestehen. In diesem Falle würden vor allem bei Stress unerwünschte und schädliche Substanzen vermehrt das Gehirn erreichen.

So führt Franz Schneider in seinem Buch über cerebrale Leistungsförderung aus: „Zu den Faktoren, welche die normale Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke gefährden, zählen nach Bested et al. (2001), Kuschinsky (2001) und Thiel et al. (2001) u. a. (...) Streß (...). Es ist möglich, daß ein Zusammenbruch der Permeabilität der BHS zu zellulären Dysfunktionen und Störungen der neuronalen Übertragung im ZNS führt. (...) Das Konzept der BHS hat sich im Verlauf der letzten Jahre von einer passiven und relativ unveränderlichen Gewebestruktur zu einer dynamischeren Schnittstelle zwischen Blut und Gehirngewebe weiterentwickelt (Lataste, 1992).“ (Quelle: Franz J. Schneider, Gehirn, Gesundheit, Gymnásion, Cuvilier Verlag Göttingen, Göttingen 2008).

Die Veränderungen der Blut-Hirn-Schranke könnten durch übermäßig vorhandene Stresshormone oder andere stressbedingte Substanzen verursacht werden. Ebenfalls ist der erhöhte Bedarf des gestressten Gehirns an Mikro- und Makronährstoffen und anderen Substanzen, beispielsweise Glukose oder Aminosäuren, ein potentieller Grund dafür, dass die Schleusen der Blut-Hirn-Schranke weiter geöffnet werden und damit ‑ neben erwünschten Substanzen ‑ leider auch viele unerwünschte Stoffe das Gehirn erreichen.

Die genauen Ursachen stressbedingter Veränderungen an der Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke sind weitgehend noch Gegenstände der Forschung.

4.12.3 Psychosozialer Stress als externer Auslöser Affektiver Störungen

Ein Kausalzusammenhang zwischen Stress als verursachendem externen Faktor und affektiven Erkrankungen gilt aufgrund zahlreicher, darauf hindeutender Forschungsergebnisse als belegt. Im Abschnitt 4.12.5 weiter unten werden diese zusammen mit Studien noch vorgestellt.

Trotz vieler Erkenntnisse, beispielsweise über verschiedene Stressregulationssysteme, Rezeptoren oder Substanzen, konnten die zugrundeliegenden Mechanismen noch nicht völlig geklärt werden. Ein allgemein akzeptiertes und umfassendes Stressmodell existiert nicht.

Sicher ist: Bei Stress wird das Gehirn multifaktoriell durch verschiedene Prozesse und körpereigene Substanzen belastet. Es ergibt daher auch keinen Sinn, die Ursache für die Pathologisierung der Stresssysteme und für stressbedingte Affekterkrankungen in einzelnen Prozessen oder Substanzen zu suchen.

Auswirkungen von Disstress auf stressrelevante Organe bzw. Organsysteme

Unter Zuhilfenahme des kausaltheoretischen Modells sind Zusammenhänge zwischen Stress und Affekterkrankungen plausibel nachvollziehbar. Stress ist demnach ein (weiterer) negativer externer Faktor, der zu ungünstigen Veränderungen in affektrelevanten Hirnarealen führen kann (→ Abschnitt 1.5).

Tabelle 20 zeigt alle bei der Stressabwehr beteiligten ZNS-Areale, sonstige Akteure, Substanzen und potentielle pathologische Veränderungen. Ungeachtet der mit dieser tabellarischen Darstellung verbundenen Redundanzen sind alle Möglichkeiten aufgeführt, auch um Komplexität und Umfang der Auswirkungen psycho‑sozialen Disstresses aufzuzeigen.

Es ist zu beachten, dass sowohl Neuronen und teilweise auch Gliazellen betroffen sein können. Darüber hinaus könnten auch die wichtigen Gefäße zur Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Nährstoffen durch Stress auf vergleichbare Weise geschädigt werden mit entsprechenden negativen Folgen für die Hirnareale.

TABELLE 20: AKTEURE, AKTIVITÄTEN UND FOLGEN DER STRESSVERARBEITUNG

Organ(-system) |

Potentielle Aktivitäten/ Änderungen bei Stress |

Potentielle Schädigungen durch Dauerstress im Detail |

|---|---|---|

| Amygdala | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Neuronenvernetzung - Rezeptoren |

Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ADH Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ANP Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch Cortisol Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch CRH Volumenänderungen (z. B. Hypotrophie, Hypertrophie) Dauerhafte Veränderungen der neuronalen Vernetzung Dauerhafte Veränderungen an ADH-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an ANP-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an Glucocorticoid-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an CRH-Rezeptoren Hormonabbau produziert Hirnzellen schädigende ROS Hoher Energieumsatz bedingt mehr Hirnzellen schädigende ROS |

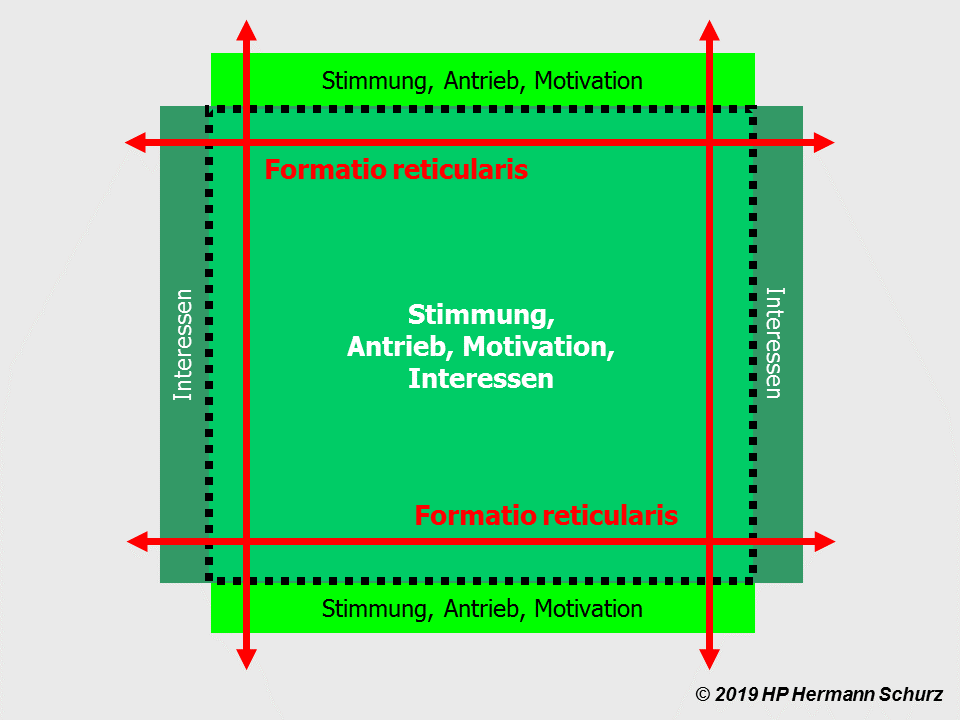

| Formatio reticularis | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Neuronenvernetzung - Rezeptoren |

Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ADH Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ANP Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch Cortisol Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch CRH Volumenänderungen an Kernen der Formatio reticularis Dauerhafte Veränderungen der retikulären Vernetzung Dauerhafte Veränderungen an ADH-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an ANP-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an Glucocorticoid-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an CRH-Rezeptoren Hormonabbau produziert Hirnzellen schädigende ROS Hoher Energieumsatz bedingt mehr Hirnzellen schädigende ROS |

| Hippocampus | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Neuronenvernetzung - Rezeptoren |

Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ADH Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ANP Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch Cortisol Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch CRH Schädigung der Nervenzellenfortsätze im Hippocampus Hippocampus-Atrophie Dauerhafte Veränderungen der neuronalen Vernetzung Dauerhafte Veränderungen an ADH-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an ANP-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an Glucocorticoid-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an CRH-Rezeptoren Hormonabbau produziert Hirnzellen schädigende ROS Hoher Energieumsatz bedingt mehr Hirnzellen schädigende ROS |

| Hypophyse | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Neuronenvernetzung - Rezeptoren |

Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ADH Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ANP Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch Cortisol Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch CRH Chronisch hohe ACTH-Synthese Chronisch hohe TSH-Synthese Dauerhafte Erschöpfung der ACTH-Synthese Dauerhafte Erschöpfung der TSH-Synthese Dauerhafte Veränderungen der neuronalen Vernetzung Dauerhafte Veränderungen an ADH-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an ANP-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an Glucocorticoid-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an CRH-Rezeptoren Hormonabbau produziert Hirnzellen schädigende ROS Hoher Energieumsatz bedingt mehr Hirnzellen schädigende ROS |

| Hypothalamus | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Neuronenvernetzung - Rezeptoren |

Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ADH Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ANP Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch Cortisol Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch CRH Chronisch hohe ADH-Synthese Chronisch hohe ANP-Synthese Chronisch hohe CRH-Synthese Chronisch hohe TRH-Synthese Dauerhafte Erschöpfung der ADH-Synthese Dauerhafte Erschöpfung der ANP-Synthese Dauerhafte Erschöpfung der CRH-Synthese Dauerhafte Erschöpfung der TRH-Synthese Dauerhafte Veränderungen der neuronalen Vernetzung Dauerhafte Veränderungen an ADH-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an ANP-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an Glucocorticoid-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an CRH-Rezeptoren Hormonabbau produziert Hirnzellen schädigende ROS Hoher Energieumsatz bedingt mehr Hirnzellen schädigende ROS |

| Weitere affekt- relevante Hirnareale, z. B. Thalamus, Gyrus cinguli... |

Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Neuronenvernetzung - Rezeptoren |

Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ADH Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch ANP Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch Cortisol Langandauernde Aktivitätsveränderungen durch CRH Schädigung der Nervenzellenfortsätze im präfrontalen Cortex Volumenabnahme verschiedener affektiver Areale Volumenzunahme verschiedener affektiver Areale Dauerhafte Veränderungen der neuronalen Vernetzung Dauerhafte Veränderungen an ADH-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an ANP-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an Glucocorticoid-Rezeptoren Dauerhafte Veränderungen an CRH-Rezeptoren Hormonabbau produziert Hirnzellen schädigende ROS Hoher Energieumsatz bedingt mehr Hirnzellen schädigende ROS |

| Blut-Hirn-Schranke | Aktivitätsänderungen - Zunahme Permeabilität |

Diverse Schadsubstanzen erreichen das Gehirn Weitere Folgen ungeklärt bzw. Gegenstand der Forschung |

| Nebennierenmark | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Rezeptoren |

Chronisch hohe Katecholamin-Synthese - Adrenalin - Noradrenalin Langfristige Erschöpfung der Katecholamin-Synthese - Adrenalin - Noradrenalin Vergrößerung des Nebennierenmarks |

| Nebennierenrinde | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Rezeptoren |

Chronisch hohe Cortisol-Synthese Langfristige Erschöpfung der Cortisol-Synthese Vergrößerung der Nebennierenrinde Veränderungen der ACTH-Rezeptoren |

| Schilddrüse | Aktivitätsänderungen - Zunahme der Aktivitäten - Abnahme der Aktivitäten Strukturelle Änderungen - Volumen - Rezeptoren |

Chronisch hohe T3/T4-Synthese Langfristige Erschöpfung der T3/T4-Synthese Veränderungen der TSH-Rezeptoren |

Tabelle 20: Die Mechanismen potentieller Schädigungen durch (Dauer-)Stress im Gehirn bzw. in Körperorganen ähneln sich. Die hohe Zahl involvierter Organe bzw. Organsysteme mit zahlreichen Schädigungspotentialen verdeutlicht die Gefährlichkeit von Stress.

Tabelle 20 zeigt, dass das stressbedingte Geschehen im Gehirn und den beteiligten peripheren Organen komplex ist. Daher ist die Sicht getrübt, wenn sich Analysen der Zusammenhänge von Stress, Stressregulationsstörungen und Affekterkrankungen auf einzelne potentielle Fehlprozesse oder Substanzen beschränken.

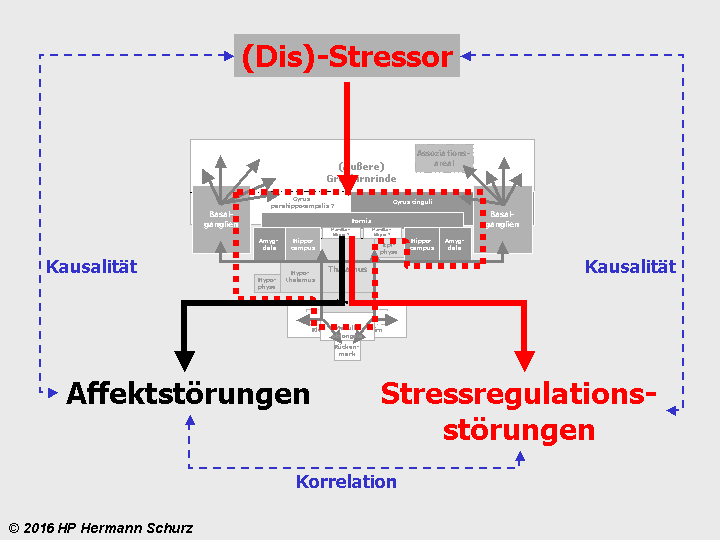

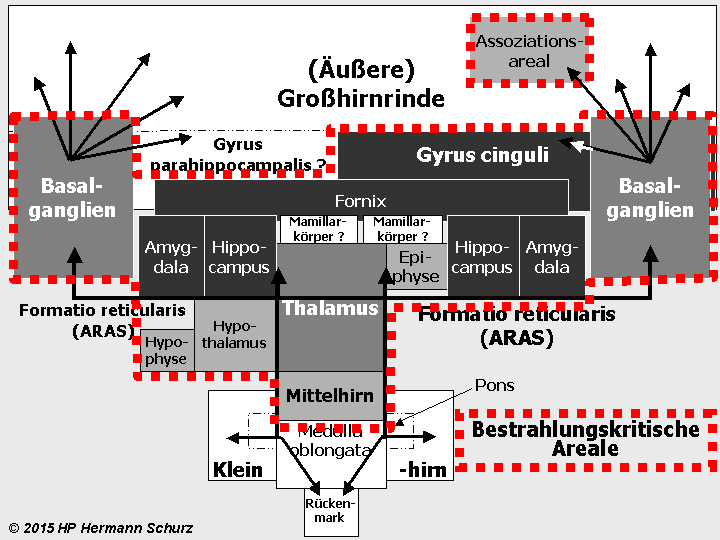

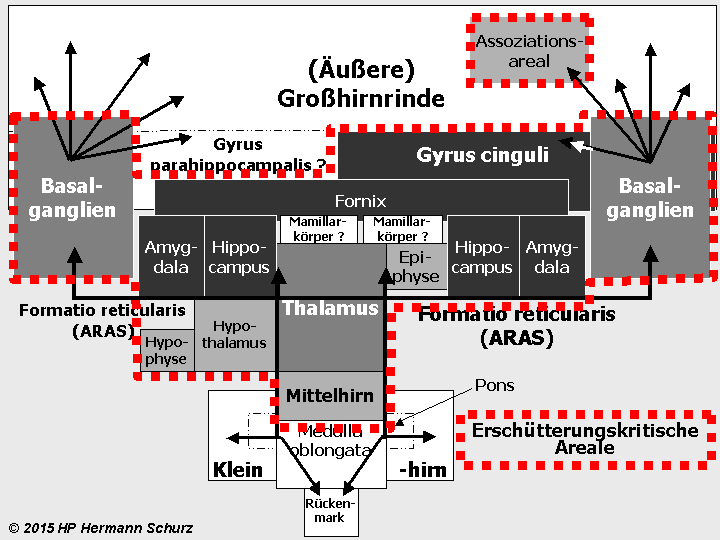

Zur Identität stress- und affektrelevanter Hirnareale

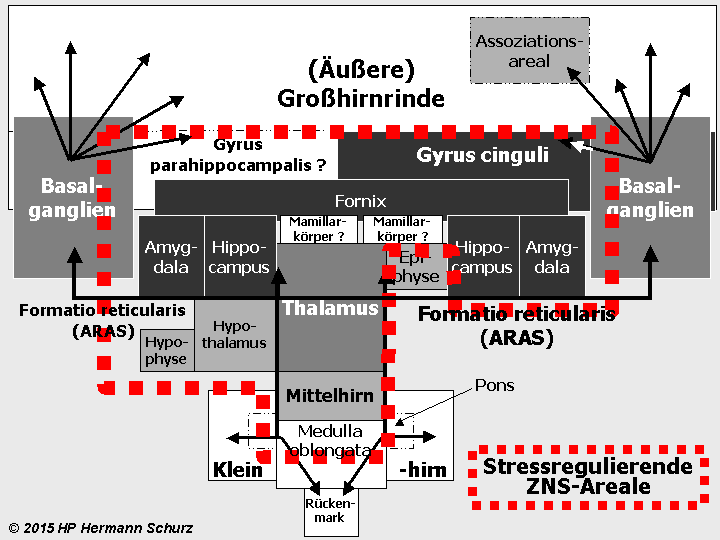

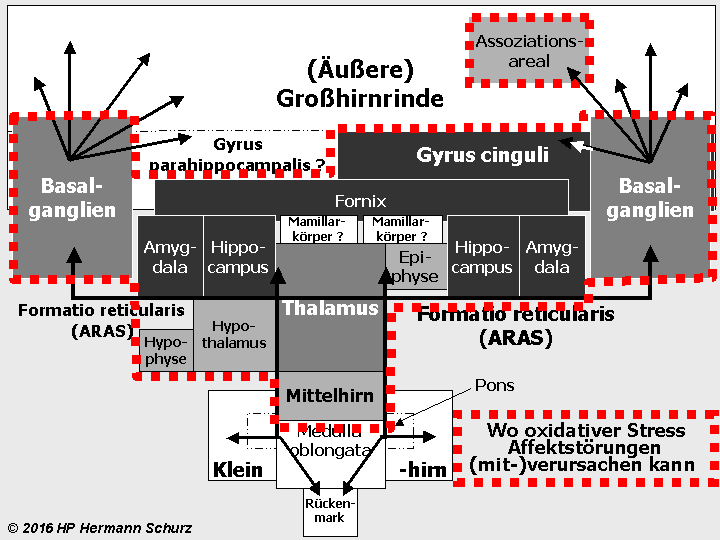

Die Gehirnlandkarte (→ Abschnitt 1.3.1) zeigt, dass affektsteuernde Hirnareale mit stressrelevanten Arealen fast deckungsgleich sind (→ Abbildung 38 unten).

Potentiell affektrelevante Areale sind dunkel dargestellt, alle an der Stressregulation beteiligten Hirnareale mit der unterbrochenen roten Linie umrandet.

ABBILDUNG 38: AFFEKT- UND STRESSRELEVANTE HIRNAREALE IM FUNKTIONSMODELL

Abbildung 38: So gut wie alle in verschiedenen Grautönen markierten affektrelevanten Areale sind auch in die Steuerung und Regulierung von Stress involviert. So werden die komplexen Zusammenhänge zwischen Stress und Affektstörungen kausaltheoretisch nachvollziehbar. Stress als (mit‑)verantwortlicher Auslöser für Affektstörungen ist vor allem multikausal zu erklären.

Stress, Stressregulationsstörungen und Affektstörungen: Kausale Zusammenhänge

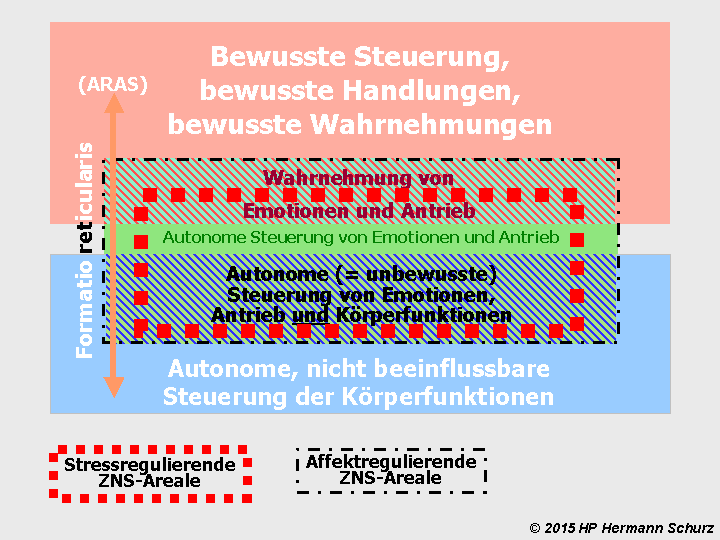

Die Prozesse in Tabelle 20 und Abbildung 38 zeigen, dass Disstress potentiell zu massiven ‑ auch langfristigen ‑ Veränderungen und Schädigungen stressregulierender Hirnareale führt mit der Folge von Stressregulationsstörungen.

Störungen der Stressregulation können sich individuell unterschiedlich bemerkbar machen, beispielsweise durch eine veränderte Stresstoleranz. Hierbei könnte das Stresssystem schon bei unterschwelligen Ereignissen aktiv werden und massiv Stresshormone ausschütten. Folge: Der Betroffene reagiert schon bei kleineren Anlässen gestresst. Oder: Das Stresssystem bleibt wesentlich länger oder sogar dauerhaft aktiv, obwohl der Stressauslöser längst verschwunden ist oder keine Rolle mehr spielen sollte.

Im Zusammenhang mit affektiven Erkrankungen ist aber wesentlich, dass die stressregulierenden Hirnareale gemäß Gehirnlandkarte auch Affekte steuern und regulieren. Daher besteht die Möglichkeit, dass Disstress neben Stressregulationsstörungen auch direkt affektive Erkrankungen auslöst oder deren Entstehung zumindest begünstigt.

Das bedeutet: Sowohl zwischen Stressor und Stressregulationsstörungen einerseits als auch zwischen Stressor und Affektstörungen andererseits kann ein Kausalzusammenhang bestehen:

Stressauslöser (Stressor) → Disstress → Überforderung stressregulierender Areale → Schädigung stressregulierender Areale → Stressregulationsstörungen

Stressauslöser (Stressor) → Disstress → Überforderung stressregulierender Areale, die auch Affekte steuern → Affektstörungen

Dass einige Hirnareale sowohl für Körperfunktionen ‑ hier: Stressregulation ‑ als auch für die Verarbeitung von Emotionen und Affekten maßgeblich sind, wurde schon im ersten Kapitel thematisiert (→ Abschnitt 1.5 und Abbildungen 5a/5b). Die folgende Abbildung 39 visualisiert diesen Zusammenhang auf der Grundlage von Abbildung 5b als Alternative zur Abbildung 38.

ABBILDUNG 39: STRESSREGULIERENDE UND AFFEKTREGULIERENDE AREALE ALS SCHNITTMENGE

Abbildung 39: Die rot umrandeten funktionalen Bereiche des Gehirns betreffen sowohl Stress- als auch Affektverarbeitung. Schädigt Stress diesen Bereich, ist neben der Stressverarbeitung auch die Affektverarbeitung potentiell negativ betroffen.

Dass Stress grundsätzlich zu Stressregulationsproblemen bzw. Affektstörungen führt, lässt sich aus dem Modell allerdings nicht ableiten. Auch folgende Szenarien sind kausaltheoretisch begründbar:

- Nach einer Stressbelastung treten ausschließlich Stressregulationsstörungen ohne Affektstörungen auf. Der Grund liegt in den individuellen Schädigungen, die durch Stress im Gehirn verursacht werden und die bei jedem Betroffenen anders sein können. Eventuell kommen Affektstörungen im Laufe der Zeit durch eine weitere kontinuierliche Stressschädigung hinzu, das muss aber nicht zwingend so sein.

- Nach einer Stressbelastung treten Affektstörungen ohne Stressregulationsstörungen auf. Die Begründung ist vom Prinzip her mit der vorhergehenden identisch, nur unter umgedrehten Vorzeichen

- Nach einer Stressbelastung treten weder Affektstörungen noch Stressregulationsstörungen auf. Dabei ist es irrelevant, ob der Stress schon zu neurologischen Veränderungen geführt hat ‑ entscheidend ist, ob diese Veränderungen ausreichen, spürbare Symptome zu verursachen.

- Bei allen drei Beispielen kommt es u. a. auf die Widerstandsfähigkeit und den Zustand der stress‑ und affektverarbeitenden Hirnareale an, beispielsweise ob Vorschädigungen bestehen oder nicht. All dies spiegelt damit auch die Stressresilienz Betroffener wider.

Korrelative Zusammenhänge zwischen Stressregulations- und Affektstörungen

Löst Disstress Stressregulations- und Affektstörungen parallel aus, sind diese nicht kausal, sondern korrelativ miteinander verbunden, denn beide Störungen gehen auf eine gemeinsame Ursache zurück, nämlich die stressbedingte physische Schädigung derselben Hirnareale.

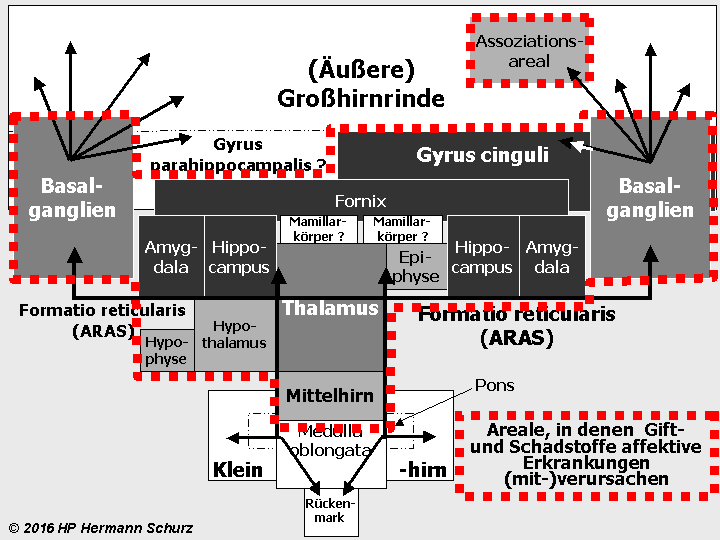

Sonstige Auslöser von Stressregulations- und Affektstörungen

Die bisher gemachten Aussagen treffen prinzipiell auch zu, wenn andere Noxen als Disstress die Hirnareale schädigen, beispielsweise Gifte, Sauerstoffmangel oder ein Apoplex (Schlaganfall), denn auch daraus können sowohl Stressregulationsstörungen als auch Affektstörungen resultieren.

Depressive Verstimmungen und Depression als Verstärker

Depressive Verstimmungen und Depression stellen ‑ wie jede schwerwiegende Belastung oder Erkrankung ‑ eigenständige Disstressoren dar (→ Tabelle 19). Insbesondere langfristige depressive Verstimmungen können die stress- bzw. affektrelevanten Areale des Gehirns über die bekannten Stressmechanismen zusätzlich schädigen.

Daher hätten depressive Verstimmungen ebenfalls das Potential, in der Entstehung von Stressregulationsstörungen als auch Affekterkrankungen zu münden: Über diesen Mechanismus kann eine depressive Verstimmung zu einer (klinischen) Depression führen.

Eine schon bestehende (klinische) Depression, die langfristig den Stresslevel erhöht, könnte über diesen Mechanismus sowohl Stressregulationsstörungen begünstigen, aber auch die Depression weiter verstärken.

Die Konsequenzen der Hippocampus-Atrophie nach Stressbelastung für die Neuroplastizität

Die Hippocampusregion gilt innerhalb der affektrelevanten Areale als diejenige, die sich unter Stress am massivsten pathologisch verändert. Häufig werden nach einer starken oder anhaltenden Stressbelastung Atrophien der Hippocampusregion festgestellt, beispielsweise im Zusammenhang mit einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Eine Hippocampus-Atrophie hat für das gesamte Gehirn aller Wahrscheinlichkeit nach fatale Folgen, denn der Hippocampus ist sehr stark in die Neurogenese involviert. Im Zuge der Neurogenese reifen u. a. in der Hippocampusregion neue Nervenzellen heran, die später in Hirnregionen wandern, in denen sie benötigt werden. Eine Schädigung der Hippocampusregion könnte daher immer auch eine Behinderung der Neurogenese bedeuten.

In einem solchen Falle könnte das Gehirn nicht mehr in der Lage sein, seine natürliche Fähigkeit zur Neuroplastizität aufrechtzuerhalten oder diese ist zumindest bedeutend erschwert. Dies hätte potentiell zur Folge, dass das Gehirn für viele Erkrankungen anfälliger werden könnte, vor allem für neurodegenerative Erkrankungen, wie Demenz oder Morbus Parkinson oder eine chronische Depression, die Dysthymie oder chronische Stressregulationsstörungen.

4.12.4 Besondere Aspekte psychosozialen Disstresses in Kindheit und Jugend

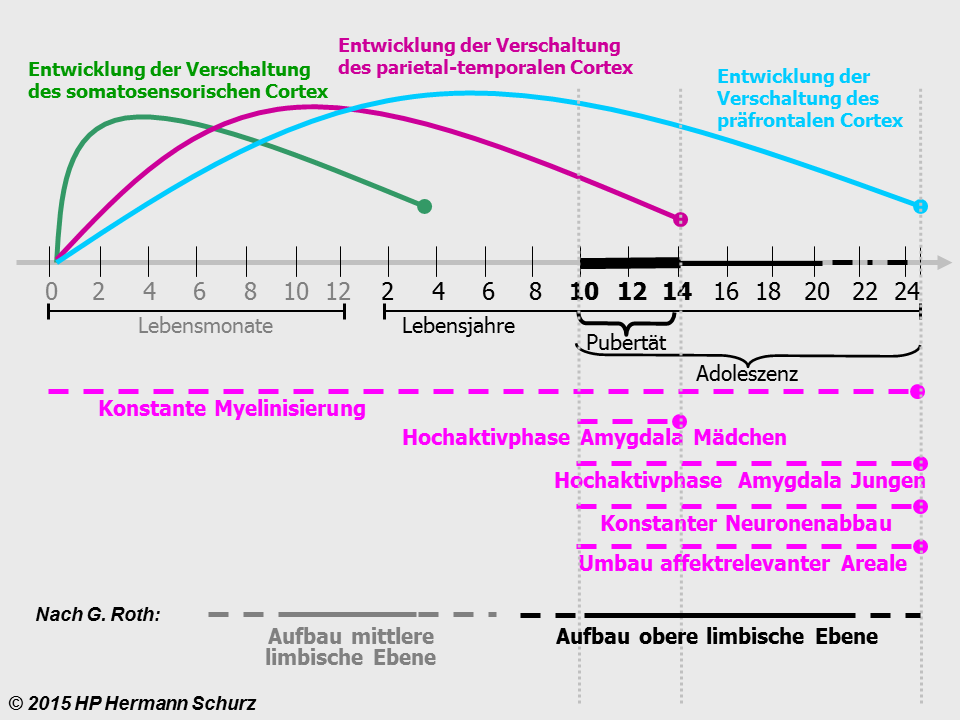

Durch neuere und exaktere bildgebende Untersuchungsverfahren ‑ wie MRT oder fMRT ‑ hat sich das Verständnis der Gehirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen völlig verändert. Waren Wissenschaftler früher davon überzeugt, die Entwicklung des Zentralnervensystems sei ungefähr mit dem 12. Lebensjahr abgeschlossen, geht man nun davon aus, dass das Gehirn bis zum 20. bzw. teilweise auch bis zum 25. Lebensjahr einen komplizierten und langwierigen Aufbau- und Umbauprozess durchmacht. Auch das Wissen über die Komplexität der Gehirnentwicklung Heranwachsender ist durch diesen Fortschritt differenzierter als früher.

Besondere psychosoziale Disstressoren bei Heranwachsenden

Viele der in Tabelle 19 aufgezählten psychosozialen Stressoren (→ Abschnitt 4.12.1) sind auch für Kinder und Jugendliche relevant. In der nachfolgenden Übersicht der Tabelle 21 werden zusätzliche Stressoren aufgezählt, die besonders bzw. ausschließlich in frühen Lebensphasen von Bedeutung sind.

TABELLE 21: BEISPIELE PSYCHOSOZIALEN STRESSES IN KINDHEIT UND JUGEND

Erziehung + Familiäres Umfeld |

Ausbildung |

Allgemein + Sonstiges soziales Umfeld |

|---|---|---|

| Erziehung - Emotionale Misshandlungen - Ständige Entwertungen - Verbale Beschimpfungen - Körperliche Misshandlungen - Überforderung durch die Eltern - Distanzierte Eltern - Desinteressierte Eltern - Elternlosigkeit - Mutterverlust - Längere Trennung von Eltern - Wechsel der Bezugsperson(en) - Frühe Rollenumkehr - Vernachlässigung - Verwahrlosung Sonstige familiäre Disstressoren - Konflikte zwischen den Eltern - Gewalttätigkeit gegen die Mutter - Chronische familiäre Disharmonie - Trennung/Scheidung der Eltern - Geschwisterzuwachs - Auszug aus dem Elternhaus - Sexueller Missbrauch - Kranke/Suchtkranke Eltern - Psychisch kranke Eltern - Längere Abwesenheit v. d. Familie - Häufige Umzüge in der Kindheit |

Kindergarten/Schule - Einschulung - Schulische Überforderung - Schulische Unterforderung - Leistungsdruck - Prüfungsängste - Negative Prüfungserfahrung - Schulabschluss - Entwertung durch Lehrer/Erzieher - Probleme mit Lehrern/Erziehern - Probleme i. d. Klassengemeinschaft - Mobbing - Sexueller Missbrauch |

Soziale Konflikte - Kontaktprobleme mit Gleichaltrigen - Ausgrenzung/Mobbing - Umgang mit Sexualität - Sexuelle Normabweichung - Sexueller Missbrauch - Niedriger sozialökonomischer Status |

Tabelle 21: Diese beispielhafte Aufzählung ist eine Ergänzung der Tabelle 19. Ein besonders schwerwiegendes Problem für Kinder und Jugendliche ist das Aufwachsen in dysfunktionalen Familienverhältnissen, deren Merkmale breit gefächert sind und die nicht nur besonders schwere Fälle, beispielsweise Verwahrlosung oder extreme Formen der Misshandlung, umfassen.

Gehirnentwicklung von der Geburt bis zum 25. Lebensjahr

Anhand gesicherter neuer Erkenntnisse über die Gehirnentwicklung in den ersten 25 Lebensjahren wird verständlich, warum Kindheit und Jugend für die Entstehung psychiatrischer Erkrankungen ‑ auch in späteren Lebensabschnitten ‑ entscheidend sind.

In der gesamten Entwicklungsperiode sind verschiedene Zeitpunkte bzw. Phasen zu unterscheiden, da sie jeweils Entwicklungen einleiten oder beenden: Geburt, 4. Lebensmonat, 10. Lebensmonat, 2. Lebensjahr, 3. Lebensjahr, 4. Lebensjahr, 8. Lebensjahr, 10. Lebensjahr, 14. Lebensjahr, 20. ‑ 25. Lebensjahr und > 25. Lebensjahr.

- Zeitpunkt der Geburt

Bei Geburt beträgt das Gehirngewicht nur ein Viertel des erwachsenen Gehirns. Die Gründe liegen vor allem in den noch sehr kleinen Neuronen, deren unzureichender Vernetzung und einer geringen Myelinisierung der Axone (weiße Substanz). Bei der Geburt liegt also noch ein sehr grober Schaltplan des Gehirns und eine geringe Nervenleitgeschwindigkeit aufgrund unzureichender Myelinisierung vor. Dabei beträgt die Anzahl der Nervenzellen zu diesem Zeitpunkt ungefähr 100 Milliarden. Diese Menge bleibt ‑ bei leichter Abnahme ‑ bis zum Lebensende annähernd konstant.

Unmittelbar nach der Geburt werden im Überfluss neue Verbindungen (Synapsen) zwischen den Nervenzellen aufgebaut. Später werden nicht benötigte Verbindungen nach und nach durch das sogenannte Pruning reduziert und aussortiert. Das geschieht in den drei Cortex-Bereichen somatisch-sensorischer Cortex, parietal-temporaler Cortex und präfrontaler Cortex und den affektrelevanten Hirnarealen mit jeweils unterschiedlicher Geschwindigkeit.

Die Myelinisierung der Axone verstärkt sich mit der Geburt und die Nervenleitungen (Axone) werden dicker und schneller. Dieser Prozess setzt sich bis zum 25. Lebensjahr kontinuierlich fort. Dabei vollzieht sich dieser Prozess nicht gleichmäßig, bestimmte Areale werden zu bestimmten Perioden myelinisiert. Für den Hirnforscher Gerhard Roth betrifft das für die Zeit um die Geburt vor allem die sekundären sensorisch-motorischen Areale (Quelle: Gerhard Roth, Die Entwicklung des kindlichen Gehirns - Normalität und traumatische Störungen, 2011, Institut für Hirnforschung der Universität Bremen).

- 4. Lebensmonat

Relativ schnell hat nach nur vier Monaten die Neuronenverknüpfung im somatosensorischen Cortex ihren Höhepunkt erreicht, ab jetzt wird dort die Vernetzung wieder abgebaut. Die Myelinisierung der assoziativ-okzipitalen, parietalen und temporalen Areale setzt etwa einen Monat nach der Geburt ein und ist im 4. Lebensmonat abgeschlossen.

Es gilt grundsätzlich für diesen wie für alle ähnlichen Prozesse: Je mehr Stimulation das sich vernetzende Gehirnareal erhält, desto mehr Verbindungen können bestehen bleiben. Im angelsächsischen Sprachraum wird hierfür die Redewendung „Use it or lose it“ verwendet. Dabei spielen persönliche Erfahrungen des Kindes und vor allem die elterliche Fürsorge eine erhebliche Rolle.

- 10. Lebensmonat

Nach zehn Monaten ist der Höhepunkt der Vernetzung des parietalen und temporalen Cortex erreicht. Auch hier wird ab jetzt die Vernetzung unter dem Aspekt „Use it or lose it“ abgebaut.

- 2. Lebensjahr

Die Anzahl der Synapsen ist in dieser Zeit etwa identisch mit der im erwachsenen Gehirn

- 3. Lebensjahr

Mit 3 Jahren hat das kindliche Gehirn doppelt so viele Verknüpfungen und den doppelten Energieverbrauch als das eines Erwachsenen, seine Leitungsgeschwindigkeit ist aufgrund der noch unvollständigen Myelinisierung jedoch etwa 16fach geringer.

- 4. Lebensjahr

Abschluss der Vernetzungsphase des somatosensorischen Cortex.

- 8. Lebensjahr

Höhepunkt der Vernetzung und Myelinisierung des präfrontalen Cortex, ab jetzt wird diese Vernetzung wieder abgebaut („Use it or lose it“).

- 10. Lebensjahr

Das 10. Lebensjahr leitet die Adoleszenz-Phase und den Beginn der Pubertät ein. Die Nervenzellenanzahl sinkt jetzt langsam mit einer Rate von 0,7% pro Jahr. Dieser Abbauprozess endet mit dem Abschluss der Adoleszenz-Phase zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr.

Der Beginn der Pubertät fällt zusammen mit dem Beginn einer Hochaktivphase der Amygdala und einer Umbauphase affektrelevanter Hirnareale. Die Myelinisierung der orbitofrontalen Areale erfolgt ebenfalls in der Pubertät und setzt sich danach noch einige Zeit fort.

- 14. Lebensjahr

Das Ende der Pubertät fällt zusammen mit dem Abschluss der Vernetzungsphase des parietalen und temporalen Cortex. Bei Mädchen stoppt zusätzlich die Hochaktivphase der Amygdala.

- 20. bis 25. Lebensjahr

In diesem Zeitraum enden mehrere neuronale Entwicklungsprozesse:

- Der Umbau affektrelevanter Hirnareale wird abgeschlossen.

- Bei Männern endet die Hochaktivphase der Amygdala.

- Im Schnitt ist mit dem 22. Lebensjahr auch die Vernetzung des präfrontalen Cortex abgeschlossen.

- Mit dem Abschluss der Myelinisierung wird eine von Geburt an kontinuierlich durchgeführte Entwicklung beendet, die erheblich zur Leistungssteigerung des Gehirns beigetragen hat.

- Ab dem 25. Lebensjahr

Die Neuroplastizität bleibt erhalten, so dass auch im erwachsenen Gehirn eine Entwicklung stattfinden kann. Hier hat der Hippocampus eine wichtig Funktion: Neue Zellen dieser Gehirnregion wurden in anderen Arealen nachgewiesen, so dass von Wanderbewegungen neu entstandener Nervenzellen auszugehen ist.

Hirnentwicklung nach Gerhard Roth

Der Hirnforscher Gerhard Roth teilt die Entwicklung der affektrelevanten Hirnregionen in drei Phasen ein (Quelle: Gerhard Roth, wie oben), die nicht scharf voneinander abzugrenzen sind. Roth verwendet den Fachbegriff der Limbischen Ebene, deren Areale ungefähr mit denen der emotional-affektrelevanten Areale der Gehirnlandkarte übereinstimmen.

- Pränatal: Entwicklung der unteren limbischen Ebene

Entwicklung von Hypothalamus, zentraler Amygdala und Bereichen des Hirnstamms, die das Temperament des Individuums bestimmen sollen und genetischen bzw. vorgeburtlichen Einflüssen unterliegen.

- In den ersten Lebensjahren: Entwicklung der mittleren limbischen Ebene

Entwicklung der basolateralen Amygdala und des mesolimbischen Systems (dazu gehören hauptsächlich der Nucleus accumbens der Basalganglien, Hippocampus und Gyrus cinguli), mit denen der Persönlichkeitskern des Individuums festgelegt sein soll.

- In der späten Kindheit und Jugend: Entwicklung der oberen limbischen Ebene

Roth gibt hier den präfrontalen, orbitofronalen, cingulären und insulären Cortex an mit der Festlegung sozial relevanter Persönlichkeitsmerkmale: Machtstreben, Dominanz, Empathie, die Fähigkeit, Ziele zu verfolgen und Kommunikationsbereitschaft.

Entwickeln sich Stresssysteme hauptsächlich in Kindheit und Jugend?

Es wird noch nicht im Detail verstanden, ob und in welchem Verhältnis sich die verschiedenen Stressachsen in Kindheit und Jugend im Vergleich mit späteren Lebensphasen unterschiedlich entwickeln bzw. verändern.

Wie schon in Abschnitt 4.12.3 gezeigt ist davon auszugehen, dass sich sämtliche Bestandteile des Stresssystems in allen Lebensphasen aufgrund psychosozialer Stresseinwirkung noch verändern (→ Tabelle 20).

Trotzdem scheinen Kindheit und Jugend aufgrund der Erkenntnisse über die Hirnentwicklung besonders relevant zu sein (Quelle: Matz, Pietrek, Rockstroh, Stress in der Kindheit sensitiviert für Stress im Erwachsenenalter - Eine Studie mit psychiatrischen Patienten, 2010, aus: Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 39/2010. S. 45 ‑ 55).

Nach Gerhard Roth entsteht das Stresssystem, beispielsweise die für die Cortisol-Ausschüttung zuständige Stressachse, vorgeburtlich bzw. in den ersten Monaten nach der Geburt. So würde die Cortisolrezeptorenanzahl, insbesondere in Amygdala und Hippocampus, in diesem Zeitraum festgelegt (Quelle: Gerhard Roth, wie oben).

ABBILDUNG 40: DIE ENTWICKLUNG DES GEHIRNS IN KINDHEIT UND JUGEND

Abbildung 40: Die Entwicklung verschiedener wichtiger Hirnregionen nach der Geburt, während der Pubertät und Adoleszenz. Die gesamte Entwicklung vollzieht sich im Zusammenhang mit der Umgebung des Kindes und seinen Erfahrungen. Unter anderem können chronischer psychosozialer Stress oder auch kurze traumatische Erfahrungen diese Entwicklung nachhaltig stören und führen potentiell zu schweren Hirnentwicklungsstörungen mit Konsequenzen für das gesamte weitere Leben. Nach G. Roth erfolgt der Aufbau der unteren limbischen Ebene pränatal und ist in dieser Graphik nicht berücksichtigt.

Hat psychosozialer Disstress in Kindheit und Jugend besonders gravierende Konsequenzen?

Dass Disstress bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich mit Erwachsenen wesentlich gravierendere Folgen haben kann, ist nach den obigen Ausführungen intuitiv verständlich und lässt sich mit den Ergebnissen der Hirnforschung nun auch neurologisch belegen.

Die Hirnentwicklung der ersten 20 bis 25 Lebensjahre stellt eine gewaltige Auf- und Umbauphase dar, und jedwede Störung beeinflusst diesen komplexen Prozess. Stress in Kindheit und Jugend kann daher nicht nur akute Folgen für Heranwachsende haben, auch Hirnentwicklungsstörungen mit Auswirkungen auf sämtliche späteren Lebensphasen scheinen wahrscheinlich.

4.12.5. Empirische Forschung: Zusammenhänge zwischen Stress und Affektstörungen

Ein Kausalzusammenhang zwischen Stress als verursachendem externen Faktor und affektiven Erkrankungen gilt durch die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen als hochwahrscheinlich (Quelle: U. Hapke, U. E. Maske et al., Chronischer Stress bei Erwachsenen in Deutschland, Bundesgesundheitsblatt 2013 (56), S. 769 - 754, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 2013, http://edoc.rki.de/oa/...pdf).

Studien weisen Zusammenhänge zwischen pathologisch veränderten Stresssystemen und Affektstörungen nach. Die Berliner Charité bietet eine Übersicht über verschiedene Forschungsarbeiten, wobei diese nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus der Fülle der Veröffentlichungen darstellt (Quelle: Affektive Störungen und Stresserkrankungen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Universitätsklinik Charité, https://psychiatrie.charite.de/...).

Folgende in Deutschland durchgeführte Studien bzw. veröffentlichte Fachbeiträge beschäftigten sich mit Zusammenhängen zwischen Stressbelastungen und Affektstörungen:

- Corinna Reck, M. Backenstraß, K. Kronmüller et al., Kritische Lebensereignisse im 2-Jahresverlauf der „Major Depression“ ‑ Eine prospektive Studie mit stationär behandelten Patienten, aus: Nervenarzt 1999, 70, S. 637 ‑ 644, Springer-Verlag GmbH, Berlin/Heidelberg 1999, https://www.researchgate.net/...